ダブルドミナント(ドッペルドミナントとも言う)は、コード進行上でのあるコードの呼び名です。ジャンル問わずよく使われています。

ダブルドミナントという固有の呼び方がありますが、セカンダリードミナントの一種です。

セカンダリードミナントから先に理解したい方はしたの記事をご覧ください。

ダブルドミナントとは

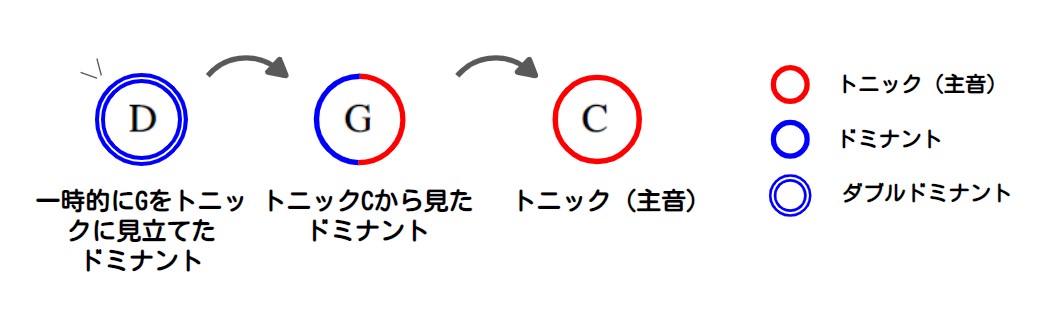

ダブルドミナントとは、あるキーのドミナントコードを一時的なトニックと見立てた際に、そのドミナントに当たるコードです。

例えば、CメジャーキーのドミナントGをトニックと見立てると、完全五度上のDがドミナント(ダブルドミナント)に当たります。

Ⅱmをメジャーに変えたもの

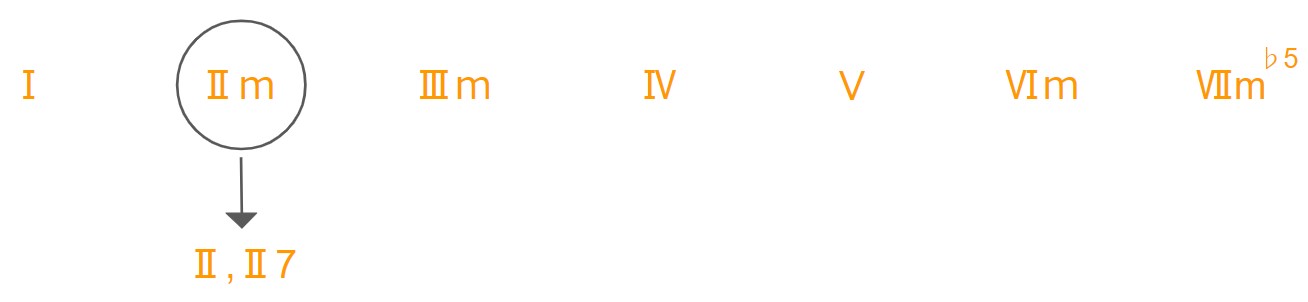

ダブルドミナントは、ダイアトニックコード上のⅡmがメジャートライアド(あるいはセブンス)に変化したものです。

Ⅱmのローマ数字について

ドミナントへの進行を予感させるコード

そのため、Vの場合はⅠへ、Ⅱの場合はⅤへ進行しやすくなります。

マイナーキーのダブルドミナント

マイナーキーのV7に対するセカンダリードミナントもしばしば使われ、同様にダブルドミナントと言えます。

マイナーキーのツーファイブワンで考えていきましょう。

『IIm7-5→V7→Im7』が本来のマイナーツーファイブワンですが、II7にすると『II7→V7→Im7』になります。

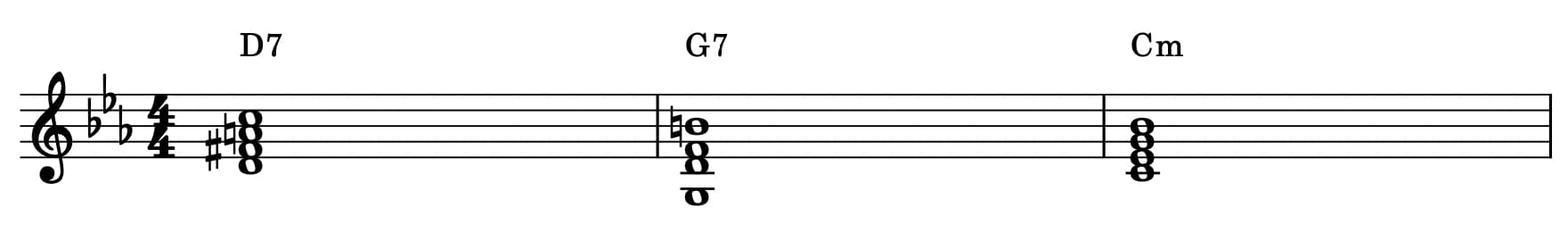

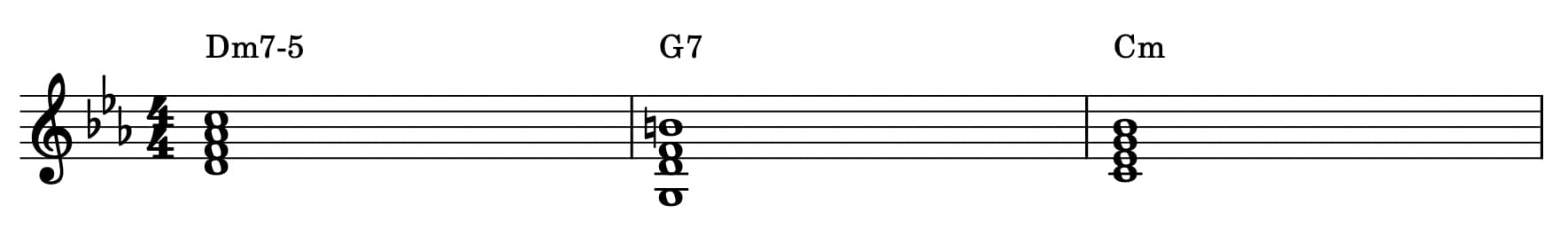

Cマイナーキー『IIm7-5→V7→I』

Cマイナーキー『II7→V7→I』

ダブルドミナントが使われた楽曲例

ダブルドミナントがどのように使われているのか、JPOP有名曲のコード進行から見ていきましょう。

- HANABI/Mr.children

- 元気を出して/竹内まりや

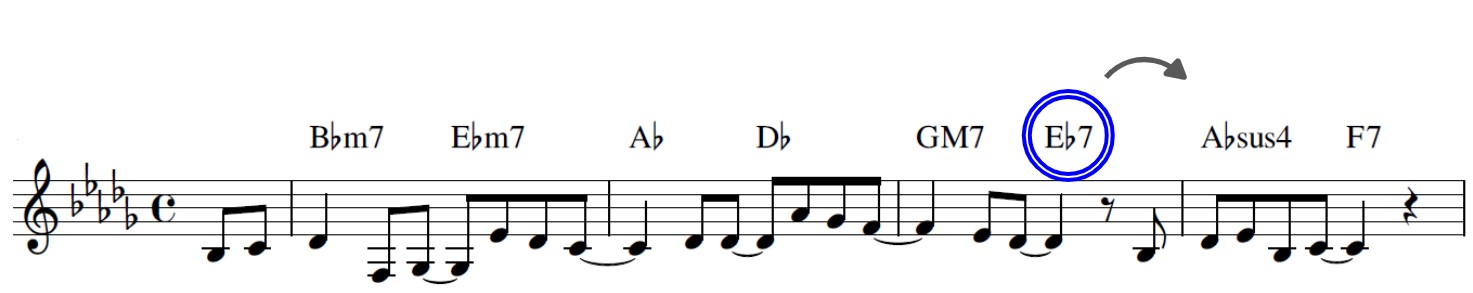

HANABI/Mr.children

キーはD♭メジャーで、本来のドミナント(V)はA♭に当たります。

3小節目のE♭7(II7)がダブルドミナントに当たり、A♭へそのまま進行しています。

元気を出して/竹内まりや

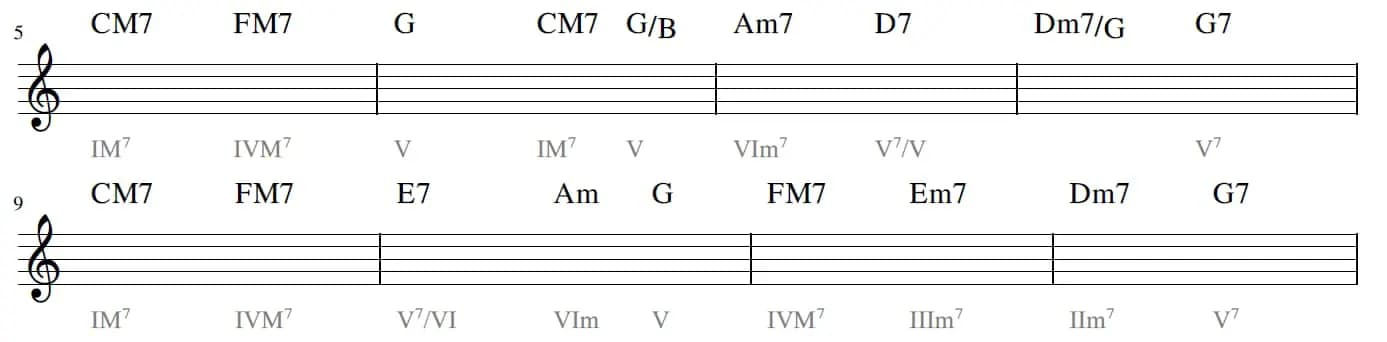

キーはCメジャーで、本来のドミナント(V)はGです。

Aメロの3小節目D7(II7)がダブルドミナントに当たります。

特徴的なのは、4小節目でベース音がGへ動いていますがコードは『Dm7→G7』と進行しています。

このように、ダブルドミナントの後にIIm7→V7のようなツーファイブと呼ばれるコード進行を差し込むパターンはよくあります。

まとめ:ダブルドミナントを自由に使おう

ダブルドミナントは、ドミナントを一時的なトニックと見立てた際のドミナントに当たるコードでした。

『ドミナントに対するドミナント』と言い換えることもできますね。

また、通常のドミナント(V)はプライマリードミナントと呼ばれていて、ダブルドミナントのようなその他のドミナントをセカンダリードミナントと呼びます。

ダイアトニックコードを知っていると以前よりも簡単に作曲を行うことができますが、そればかりに頼ると単調な曲になってしまうこともあります。 そこで、表現力や独自性を広げる一つの手段としてダイアトニックコードでない、ノンダイアトニックコード[…]

この記事では、ダブルドミナントが使われた楽曲や使い方を紹介しましたが、必ず同じようにする必要はありません。

まずは自由にダブルドミナント(II)を取り入れてみましょう。

ここまでの内容をQ&A形式でおさらいしていきましょう。