優里メジャー2作目の楽曲となる「ドライフラワー」

数々の国内チャートで首位を獲得しました。

メジャー1作目となった「かくれんぼ」のアフターストーリーとなっており、SNSでも数え切れないほどの拡散、言及、カバーがされています。

全体を通して

弾き語り映えのするシンプルなローコード中心の楽曲で、よりメロディーや歌詞にウェイトを置いた作り方がされているように感じます。

全体的に『C→G→D→Em』の土台のコードがあり、ワンコーラスで見てもBメロ以外はこの進行が若干変化した形という点で同じです。

テンションを乗っけたり、コード進行に強制力の強い動きを生み出すためのセカンダリードミナントが使われています。

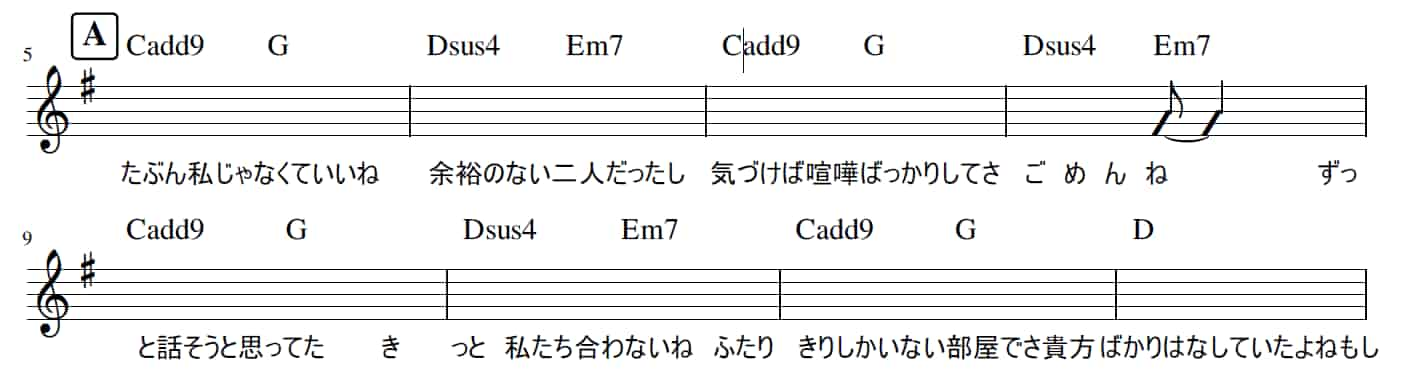

Aメロ

キーGで見ると、Aメロで使われているコードはすべてダイアトニックコードで構成されています。

特徴的な点としては、『C』が『Cadd9』、『D』が『Dsus4』になっている部分でしょうか。

1~2小節(Cadd9→G→Dsus4→Em7)

ここは、トップ2つの音を固定するためのコードアレンジと考えることができそうです。

ギターで弾いてみるとわかりやすいのですが、『レ(D)』『ソ(G)』の音が常に固定された進行になっています。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| Cadd9 | C,E,G,D |

| G | G,B,D |

| Dsus4 | D,G,A |

| Em7 | E,G,B,D |

上の表のように2小節間の4つのコードに『D』『G』が入っており、そのコードを循環していく形になります。

コードチェンジが非常に簡単なうえ、哀愁のある響きで好んで扱う方が多いのです。有名どころで言えば、「ソラニン/ASIAN KUNG-FU GENERATION」でしょうか。

もちろんキーは違うのですが、『Ⅳadd9→Ⅰ』という同じ動きをしています。

8小節目(D)

ここまでDsus4バカリ使われていましたが、8小節目は『D』が使われています。

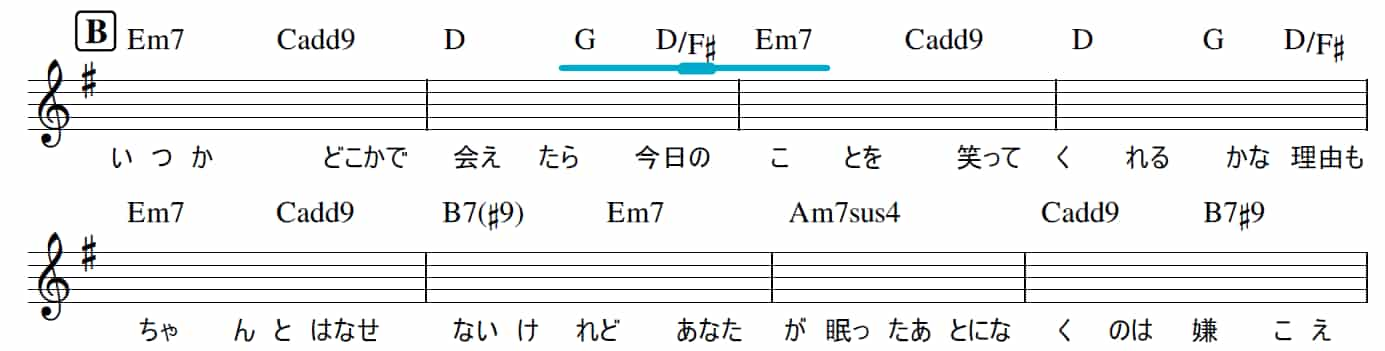

Bメロ

2小節目(D/F#)

このコードは『G→Em7』の動きを滑らかにする役割があります。

上のコードは緊張感のあるドミナントコード(D)であり、ベース音がF#であるため、安定感の強いEmコードへと自然な流れで進んでいきます。

5小節目(B7(#9))

Bメロ5小節目、8小節目、またサビに多く現れる『B7(#9)』のコードは、Em7へのセカンダリードミナントコードです。

セカンダリードミナントは、あるコードをトニックと見立てて、5度上のコードをそこへのドミナントモーションをとるドミナントコードに変えることができます。

これによりBm7がB7へと変化しているのです。

7小節目(Am7sus4)

AメロではDとGの2音が固定されていると解説しましたが、なかでも一曲を通して強く固定されているのがD音です。

先程のB7(#9)でもそうでしたが、今回はAm7sus4の『sus4』の音がD(レ)に該当します。

この曲はDの音を常に意識してコードをアレンジしているのでしょう。

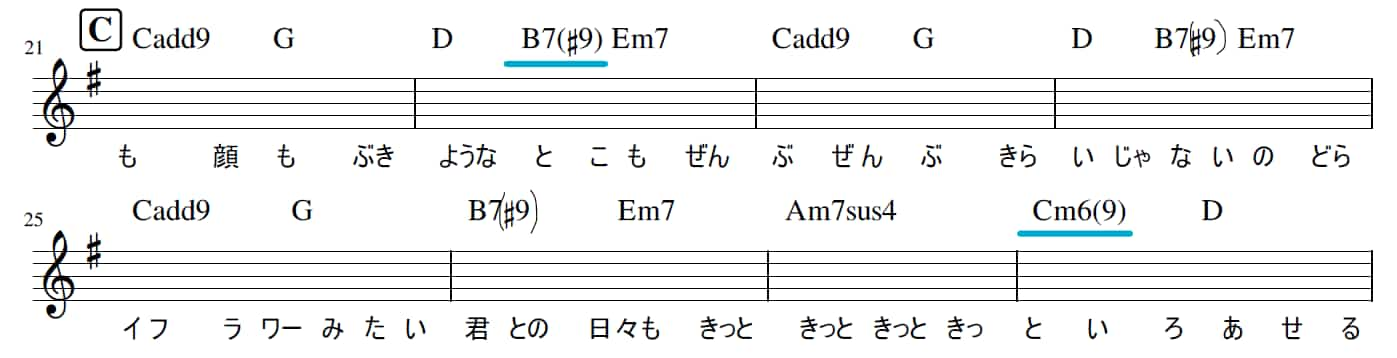

サビ

サビでもB7(#9)が出てきますね。

Bメロでも解説したので、ここでは割愛します。

8小節目(Cm6(9))

CmはキーGからみたサブドミナントマイナーコードとして解釈できます。

サブドミナントマイナーは、そのキーの同主短調(Gマイナーキー)のⅣmコードを借用してきたものです。

サブドミナントマイナー(Ⅳm)のよく使われる形は以下の3パターン。

- Ⅳm

- Ⅳm7

- Ⅳm6

Cm6(9)の『9』は、ずっと意識して固定されていた後D音です。

今回は、藤井風さんの『きらり』を分析していきます。 『ホンダ ヴェゼル』のCMソングに起用された楽曲です。 曲の爽快感と楽しくも涼し気な映像が最高にマッチしていて、青春のようなきらめきが感じられました。 ここからの内容は、er-m[…]

まとめ:歌詞も解釈してみよう

一曲を通してD(レ)の音が常に意識されている楽曲でした。

こうした固定する音をペダルポイントと言いますが、ペダルポイントからコードのアレンジをしていくのも作曲手法の一つです。

そのせいか、楽曲にまとまりや落ち着きが強く感じられて、コードワークに煩わしさがなくボーカルが際立つように感じました。

今回は、コード進行や演奏の観点で分析を行ってきましたが、この楽曲の魅力は歌詞にもあります。

『なるさんの考察日記』様では、ドライフラワーの切なさの正体を歌詞の観点で解釈されています。

是非ご覧ください。