ノンダイアトニックコードのうち、JPOPでも頻繁に使われるものにサブドミナントマイナーコードがあります。

単純に、マイナーキーでサブドミナントに当たるコードをサブドミナントマイナーと呼んだりもしますが、

この記事では、ノンダイアトニックコードとしてのサブドミナントマイナーを解説していきます。

ノンダイアトニックコードについてはここちらをご覧ください。

サブドミナントマイナーとは

サブドミナントマイナーとは、メジャーキーの中でサブドミナント(IV)をマイナーコード(IVm)にした、ノンダイアトニックコードです。

哀愁ある響きで、叙情的な雰囲気を出したい際によく使われます。

例えば、Cメジャーキーの場合はFがサブドミナントですので、Fm(Fm7やFm6も含む)がサブドミナントマイナーに当たります。

実際に音を聞いてみましょう。

このIVmは、同主短調のサブドミナントです。

サブドミナントマイナーは、一時的に同主短調からコードを借りてきたものと言えます。

同主短調などからコードを借りてくることをモーダルインターチェンジと言います。

サブドミナントマイナーの特徴

サブドミナントマイナーは、サブドミナントよりもドミナントの雰囲気を持っています。

サブドミナント(IV)がマイナーコードになるということは、3度が半音下がります。

Cメジャーキーで例を見てみましょう。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| C(トニック) | C,E,G |

| F(サブドミナント) | F,A,C |

| Fm(サブドミナントマイナー) | F,A♭,C |

FがFmになると、構成音AはA♭になります。

トニックの構成音に隣接する音が2つ(FとA♭)となり、ドミナントほどではないですがトニックへの接続がスムーズになります。

そのため、サブドミナントに比べてドミナント要素の雰囲気を持ちます。

サブドミナントマイナーと言えるコード

FがFmになる例から、サブドミナントマイナーコードと言える条件は以下2つと言えます。

- サブドミナントの機能を持っているコードこと

- トニックからみた♭6の音(キーCでいう『ラ♭』)を持っていること

この条件で考えると、以下のコードをサブドミナントマイナーと分類できます。

- Ⅳm,Ⅳm7,ⅣmM7,Ⅳm6

- Ⅱm-5,Ⅱm7-5

- ♭ⅡM7

- ♭Ⅵ,♭ⅥM7,♭Ⅵ7

- ♭Ⅶ7

D♭M7は、サブドミナントDm7のサブドミナントマイナー化Dm7-5から、さらにルートを半音下げた形です。

トニックへと半音下降できる進行となるので、裏コードに近い印象があります。

A♭7はサブドミナントマイナーである、A♭M7をもっとブルージーセブンスコードに変えたものです。

B♭7はDm6に近しい構成音でありますし、A♭の音も含んでいます。

サブドミナントマイナーの使い方

サブドミナントマイナーがどういったコードなのか理解したところで、どの様に使うのかを確認していきましょう。

アイデア次第で相当数の使い方が考えられますが、ここでは以下の様なよく使われるサブドミナントマイナーの使い方を紹介します。

- IVをそのままIVmに置き換える

- IVを『IV→IVm』に分割する

IVをそのままIVmに置き換える

最も簡単な使い方は、『IV』をそのままサブドミナントマイナーである『IVm』に置き換える方法で、基本的にいつでも使えます。

ただ、メロディーとの兼ね合いは考える必要があり、メロディーとぶつかってきもち悪いと感じる場面では回避しましょう。

例としてCメジャーキーで考えますが、F(IV)がFm(IVm)になると構成音に『A♭』の音が入ります。

Fmのこの時メロディーで『A』がなる場合は、構成音にAが入るF(IVm)を使用した方が安全です。

とはいえ、Fmの上で『A』がなることがNGな訳ではありません。

構成音『A♭』とメロディー『A』が1オクターブ以上離れていれば、いくらか違和感を解消できますし、サブドミナントマイナーの良さを取り入れることができます。

IVを『IV→IVm』に分割する

コード進行の中で『IV』が登場する際に、『IV→IVm』という進行に置き換える方法もよく使われます。

前項の、「IVをIVmに置き換える方法」よりは、使用される場面が限られている印象です。

これは、『IV→IVm』の動きで、3度の音が下行する動きができているためです。

ノンダイアトニックコードの緊張感がありながらも、少し落ち込んでしまった様な暗く落ち着いた雰囲気となるため、その後のコードとの相性の良し悪しが感じやすいのです。

以下では、『IV→IVm』がよく使われるシーン2つを解説します。

- IV→Iの進行を、IV→IVm→I

- IV→IIImの進行を、IV→IVm→IIImへ

いずれもCメジャーキーで紹介します。

IV→Iの進行を、IV→IVm→I

サブドミナントからトニックへ進行する進行は、4小節や8小節単位で訪れるような区切りとなる箇所では変終止やアーメン終止と呼ばれたりします。

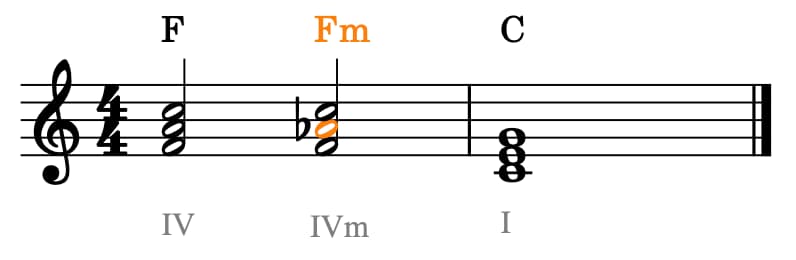

このIVがIに解決する進行を、『IV→IVm→I』にしてみます。

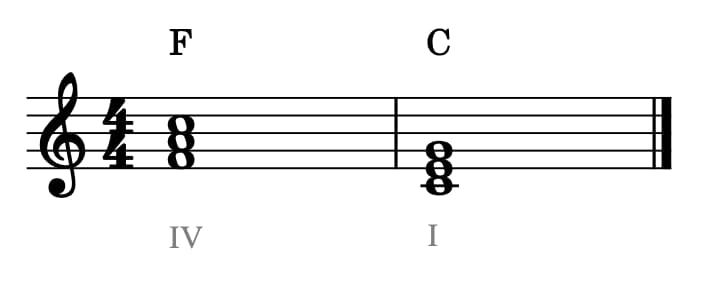

IV→I

IV→IVm→I

IV→IIImの進行を、V→IVm→IIImへ

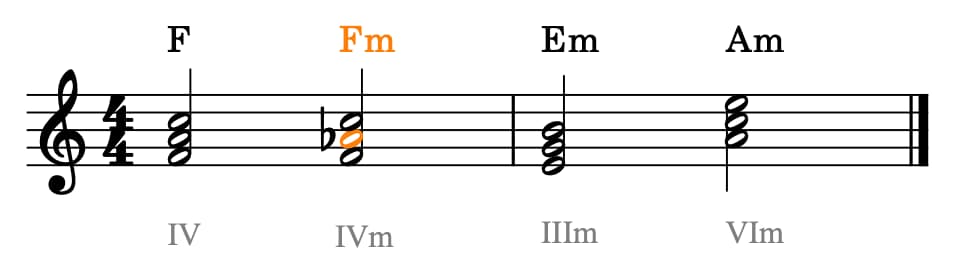

先ほどはトニックのIへ解決しましたが、次はIIImへ下っていく進行です。

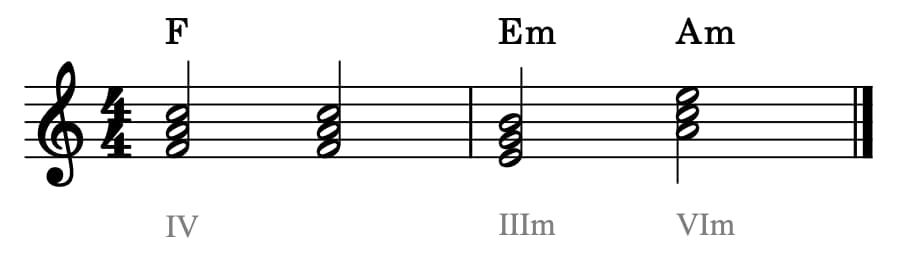

IV→IVmの変化で下行感が出ているため、IIImへの進行は、感情の起伏が少ない穏やかな展開に感じられます。

(下の例では、IIIm終わりで心許ないのでVImまで進行させています。)

IV→IIIm→VIm

IV→IVm→IIIm→VIm

サブドミナントマイナーの有名曲での使用例

ここからは、サブドミナントマイナーのさまざまな使い方を、実際の楽曲を交えて紹介いたします。

サブドミナントマイナーのイメージを明確にしていきましょう。

- IVm→V(ドライフラワー/優里)

- IV→IVm(LADY/Official髭男dism)

- IVm→転調(きらり/藤井風)

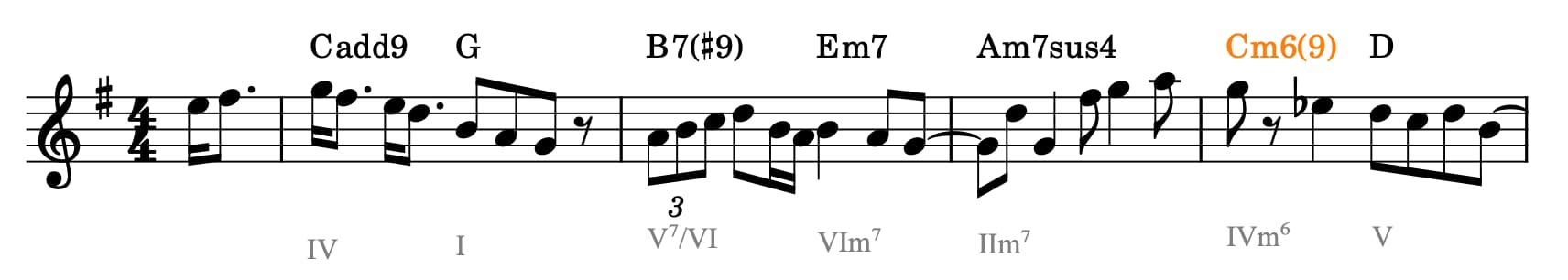

IVm→V(ドライフラワー/優里)

『IV→V』の一般的な進行を、『IVm→V』に置き換えたコード進行です。

ドライフラワーでは、サビの最後でサブドミナントマイナーを使用しています。

力なく盛り下がっていくようで、やるせない雰囲気を感じます。

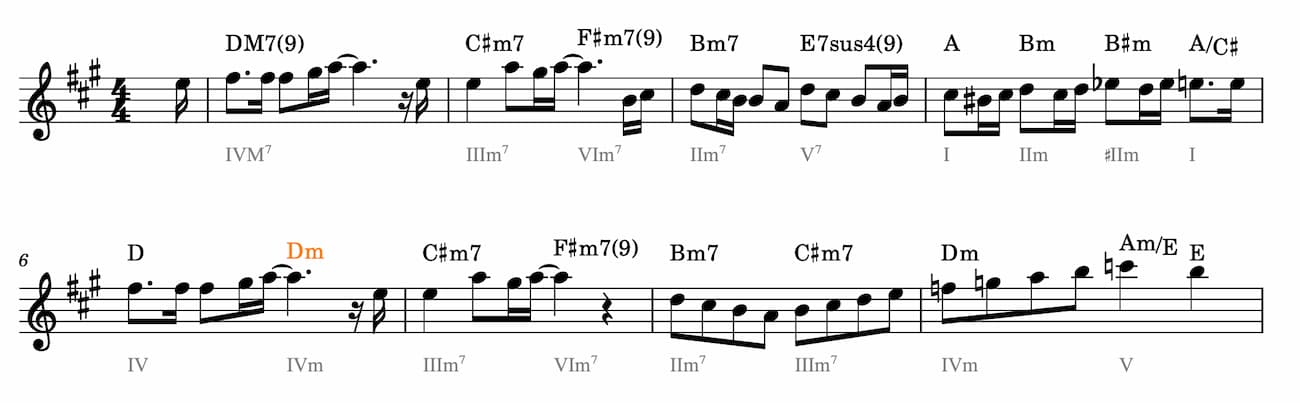

IV→IVm(LADY/Official髭男dism)

『IV』単発の進行を、『IV→IVm』に分けたコード進行です。

サブドミナントマイナーの哀愁や、進行感も強まり、クライマックスとしても使いやすいコード進行になっています。

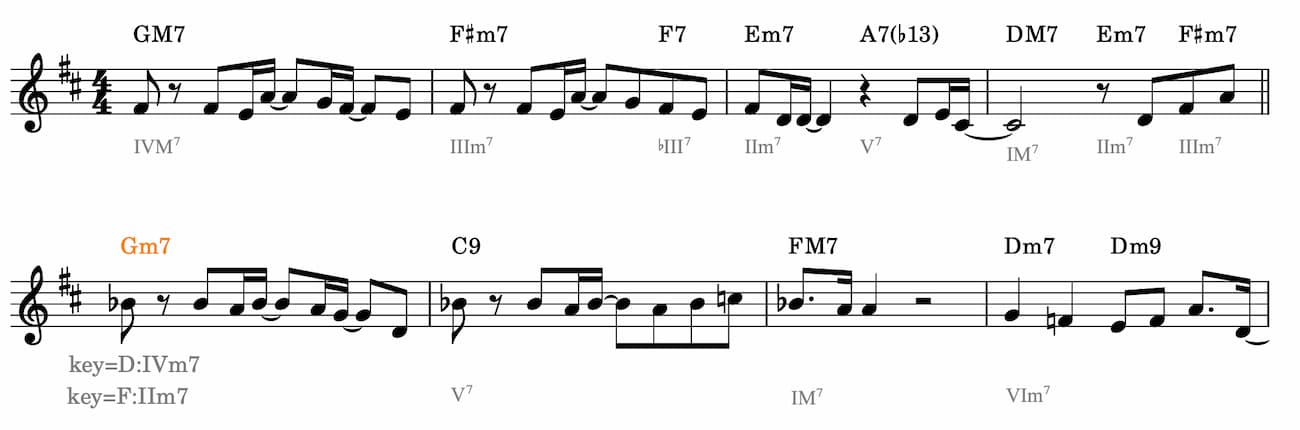

LADYでは、サビ前半の『DM7』を、後半で『D→Dm』に変えています。

IVm→転調(きらり/藤井風)

『IVm』が転調のきっかけとし利用される場合もあります。

IVmは、同主短調のIVmでもあるため、同主短調への転調がスムーズにできます。

特に、藤井風の楽曲でよく使われています。

『きらり』では、キーDのIVmを、キーF(Dm)のIIm(IVm)と考えて転調をしています。