ダイアトニックコードを知っていると以前よりも簡単に作曲を行うことができますが、そればかりに頼ると単調な曲になってしまうこともあります。

そこで、表現力や独自性を広げる一つの手段としてダイアトニックコードでない、ノンダイアトニックコードを使うことがあります。

今回は、そんなノンダイアトニックコードの一つである『セカンダリードミナント』を解説していきます。

セカンダリードミナントを各キー毎の一覧で確認したい方はこちらをご覧ください。

セカンダリードミナントとは

セカンダリードミナントは、ダイアトニックコードのいずれかを一時的なトニックと捉えた際に生まれるドミナントコードです。

例えば、Cメジャーキーのドミナントは、本来Cの5度上の『G7(V7)』だけです。

しかし、セカンダリードミナントの考え方では、Dmをトニックと見立てた際の『A7』、やEmをトニックと見立てた際の『B7』など、さまざまなドミナントが生まれます。

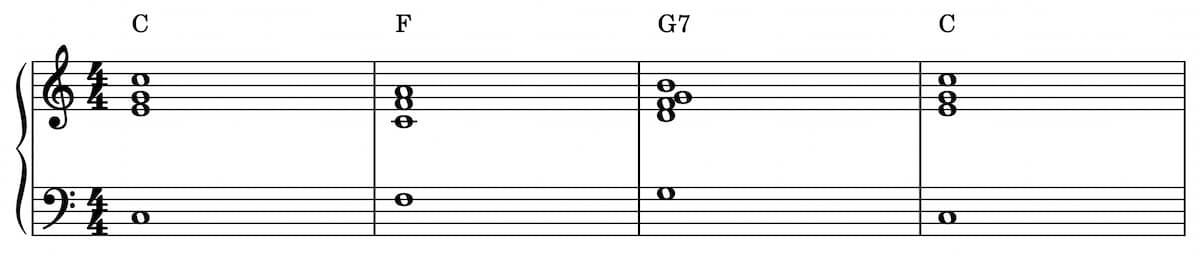

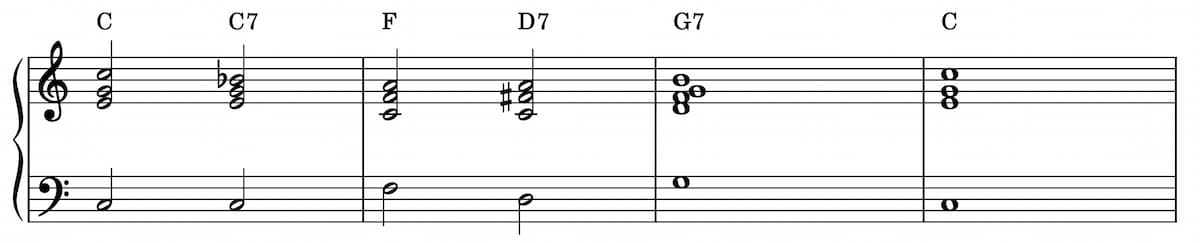

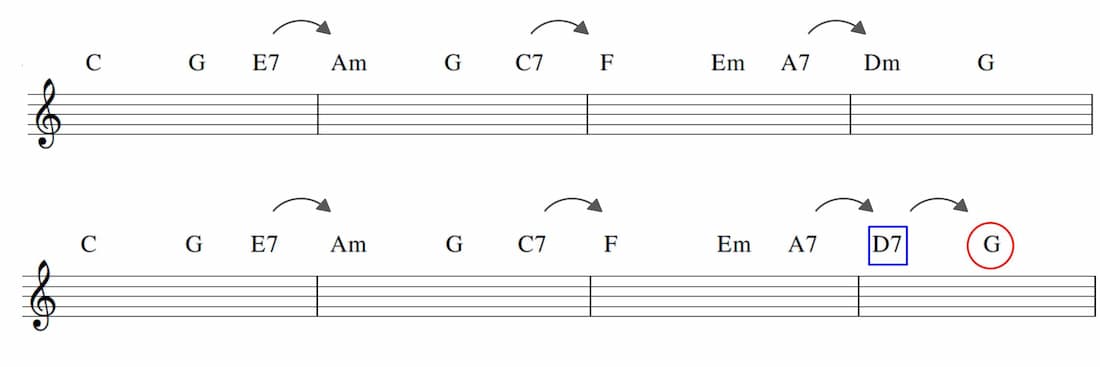

実際に『C→F→G7→C』という単純なコード進行に、セカンダリードミナントを入れてみます。

まずは、どの様に響きのかを聴いてみましょう。

次がセカンダリードミナントを入れたもの。

Fをトニックと見立てたセカンダリードミナントC7と、Gをトニックと見立てたセカンダリードミナントD7が追加されています。

手軽に挿入できるノンダイアトニックコードですが、トニックと見立てるコードによって雰囲気が異なるため、コード進行のバリエーションが格段に増えるでしょう。

またセカンダリードミナントを作る際など、トニック以外のコードを一時的にトニックに見立てることをトニシゼーションと言います。

トニックと見立てられるのはダイアトニックコードだけ

セカンダリードミナントを作る際は、あるコードを一時的にトニックと見立てる必要があります。

その際、トニックと考えることができるのはダイアトニックコードだけです。

例えば、Cメジャーキーの中で、ノンダイアトニックなE♭を一時的なトニックと見立てたセカンダリードミナントは作れません。

セカンダリードミナントは、もとの調性を保った状態で別の二次的なドミナントを作る考え方だからです。

もし、そうした進行があったなら、それはセカンダリードミナントではなく、部分転調など他の解釈をします。

VIIへのセカンダリードミナントは作れない

前述したように、「もとの調性を保った状態で別の二次的なドミナントを作る考え方」ですので、セカンダリードミナントのルートもダイアトニック上に属している必要があります。

ですので、VIIm7♭5へのセカンダリードミナントはありません。

VIIm7♭5をトニックとする場合は、ドミナントが#IV7になり、ノンダイアトニックなルートをもつコードになってしまうからです。

キーC上のVIIm7♭5は『Bm7♭5』ですが、5度上はF#7になります。

F#は当然、Cダイアトニックスケール上に存在しないトーンですよね。

セカンダリードミナントの使い方

ここからは、セカンダリードミナントの使い方を確認していきましょう。

まずは、適当にセカンダリードミナントを作り出してみて、その感覚をつかんでいきます。

ただ、無秩序にセカンダリードミナントを入れすぎても「やりすぎ状態」に陥ってしまうので、ヒットソングの実例を参考に定番のパターンを見ていきましょう。

セカンダリードミナントの作り方を知る

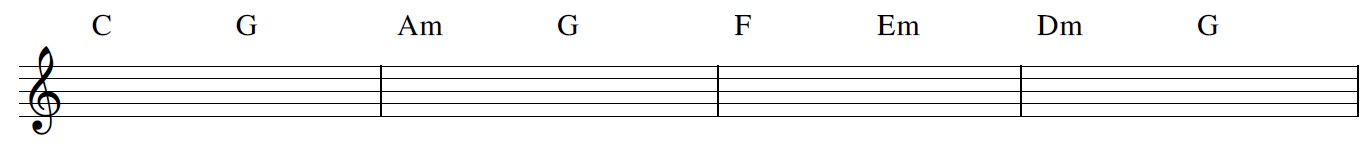

下のシンプルなカノン進行を題材として、適当にセカンダリードミナントを作っていきます。

1.とりあえず各小節頭へのセカンダリードミナントを挿入

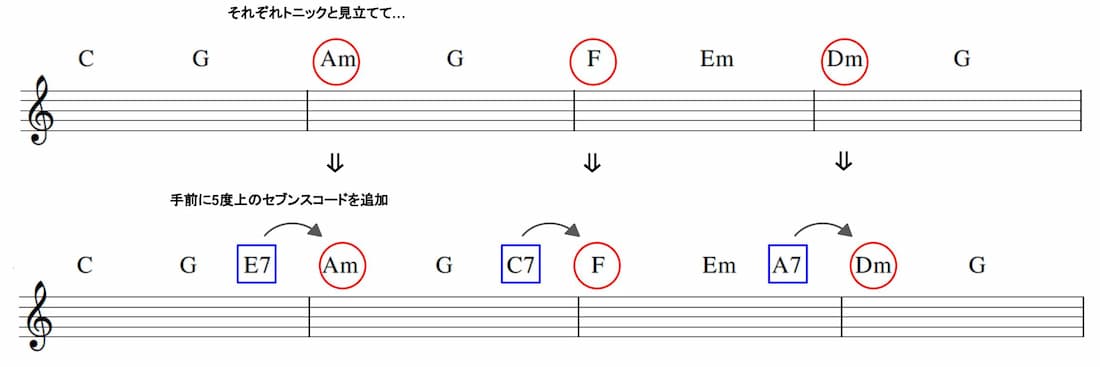

どこから始めてもいいのですが、まずはそれぞれの小節の1拍目のコードをトニックとみたてて、セカンダリードミナントを作ってみましょう。

ここでは、既存のコードには変化を加えず、セカンダリードミナントを挿入(追加)する形をとってみます。

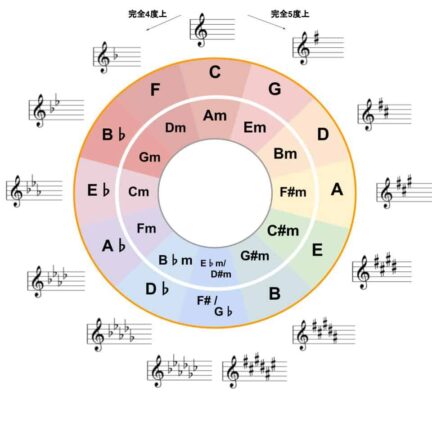

5度上のセブンスコードが何かわからない方は、5度圏表を使うと便利です。

5度圏表を見れば、一時的にトニックと見立てるコードの右隣がちょうど5度上のコードとなっています。

セカンダリードミナントとするコードは『〇7(あるいは〇メジャー)』の形に変えましょう。

(例えば、一時的なトニックAmに対する5度上EmをE7へ変換する)

2.セカンダリードミナントに変換できるポイントを探してみる

先ほどは、セカンダリードミナントを既存のコード進行の中に無理やり追加するものでした。

他に、既存のコードをドミナントコードに変換することも可能です。

例えば、DmとなっているコードをD7に差し変えるイメージです。

今回でいえば、4小節目の『Dm→G』を見てみると、DmがちょうどGの5度上のコードとなっています。

このままセカンダリードミナントに変えてみましょう。

飽きさせない音楽を作るために、転調はとても効果的です。 さまざまな転調方法がありますが、今回はセカンダリードミナントを使った転調方法について紹介いたします。 セカンダリードミナントを用いた転調方法 セカンダリードミナントは、ダイアトニ[…]

ヒットソングからセカンダリードミナントの使い方を学ぶ

実際にセカンダリードミナントを有効的に使っている楽曲を例に、いくつかのパターンを学んでいきましょう。

1.Ⅵmに対するセカンダリードミナント(Ⅲ7)

メジャーキーにおけるⅥmは、並行短調のトニックコードでもあります。

Ⅵmのコードが中心となって曲が作られると、途端に暗い印象の楽曲になります。

Ⅵmへのセカンダリードミナント(Ⅲ7)を利用すれば、メジャーキーの中に平行短調の世界観が一瞬現れます。

暗さや不安感が強く増します。

使用例

back numberの『高嶺の花子さん』の、サビ前でこのセカンダリードミナントが使われています。

不安感をあおる歌詞に、VIm(F#m)へのセカンダリードミナント(C#7)がただならぬ空気感を呼び込んでいます。

セカンダリードミナントのノンダイアトニックなトーンと、臨時記号のつくクロマチックなメロディーがよりこの小節を目立たせています。

2.V7に対するセカンダリードミナント(II7)

通常のドミナント(V7)をプライマリードミナントと言います。

プライマリードミナントに対するセカンダリードミナントは、「ドミナントに対するドミナント」なのでダブルドミナント(またはドッペルドミナント)と呼ばれています。

メジャーキーのダブルドミナントは非常に明るい様子を感じさせます。

使用例

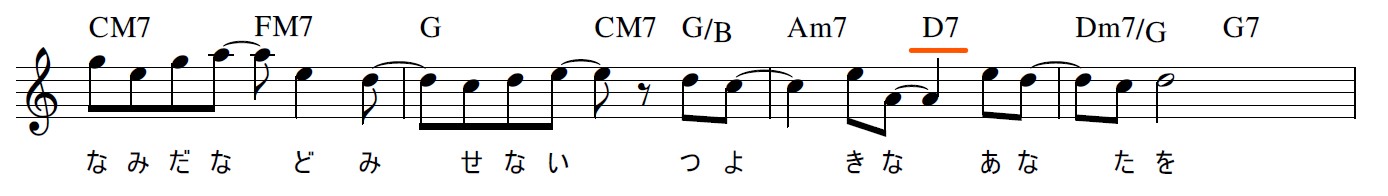

竹内まりやの『元気を出して』のAメロでこのパターンのセカンダリードミナントが使われています。

Am(VIm)→D7へと進むことで、暗さをはねのける明るさや力強さが感じられます。

この例では、Dm7/Gを経由していますが、G7を想定したセカンダリードミナントです。

セカンダリードミナントをさらにアレンジしよう

さらにセカンダリードミナントを発展させていきたい方に向けて、セカンダリードミナントをアレンジするアイデアを紹介します。

- ツーファイブ化する

- 連続させる

- トニック半音下のディミニッシュコードに置き換える

- 裏コードにする

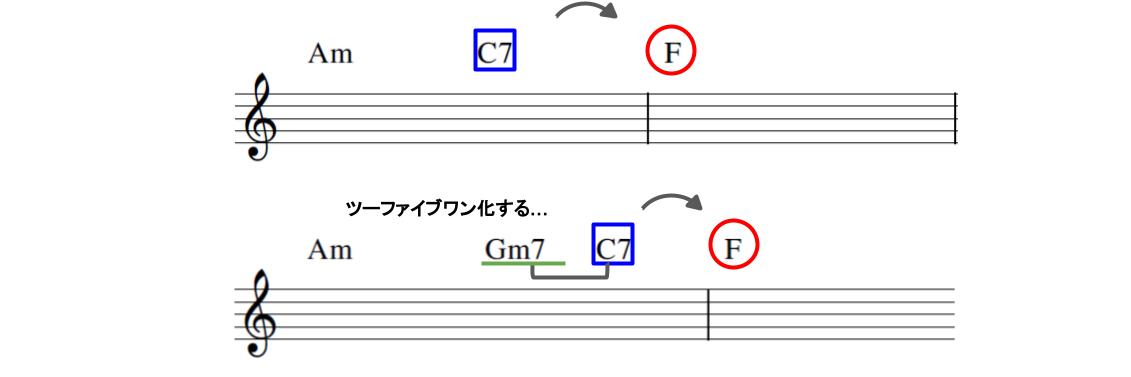

ツーファイブ化する

ツーファイブとは、トニックから見て『2度→5度』のコード順で解決まで運ぶコード進行を指します。

例えば、キーCの純粋なツーファイブは『Dm→G7→C』です。

セカンダリードミナントは、一時的に別のコードをトニックと見立てるので、そこでもツーファイブワンのモーションを作ることができます。

上の例のように、ツーファイブワンとするためにノンダイアトニックコード(Gm7)が入ってしまっても問題ありません。

セカンダリードミナントをV7としたときのIImに当たるコード(Gm7)をリレイテッドIImと呼びます。

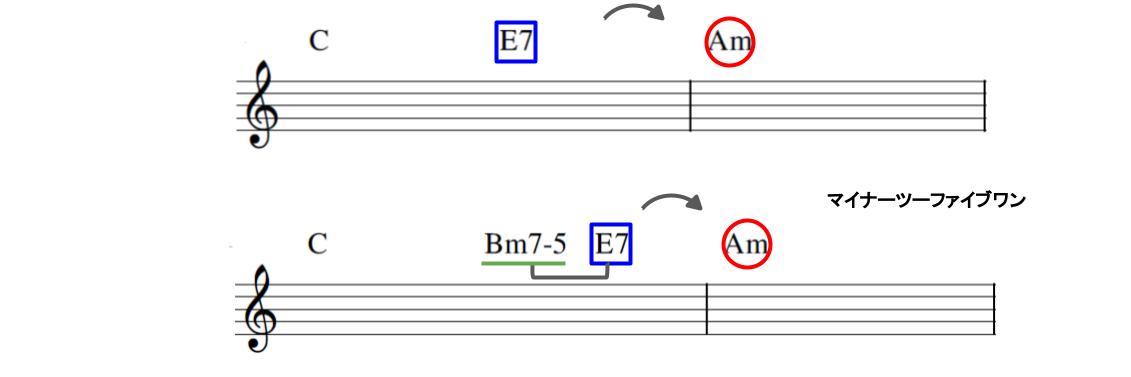

上の例は、Amへのマイナーツーファイブワン進行です。

Bm7-5は、E7のリレイテッドIImであるのと同時に、CメジャーキーのVIIm7-5なので、非常にスムーズな進行になります。

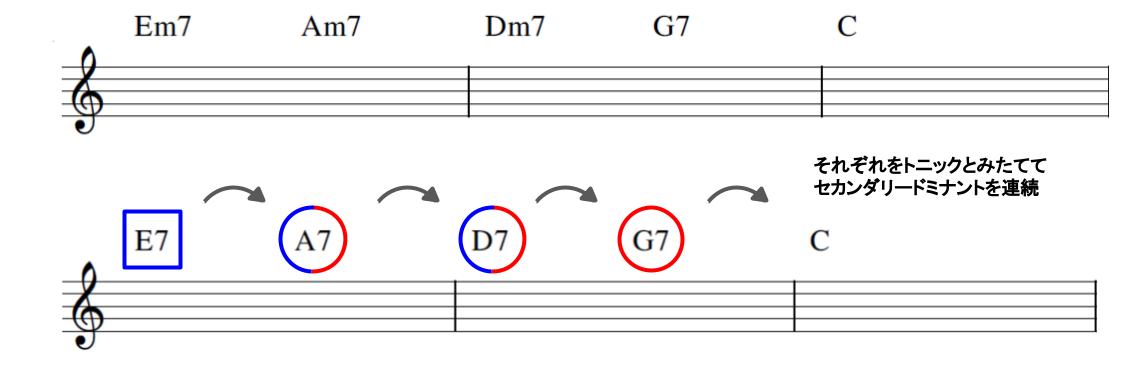

連続させる(エクステンデッドドミナント)

セカンダリードミナントによってドミナントモーションを連続させても大丈夫です。

以下の進行はもともと4度進行を続けているので、それぞれをそのままセカンダリードミナント兼一時的なドミナントとみたて連続させることができます。

上の例のように、連続したドミナントモーションをエクステンデッドドミナントと呼びます。

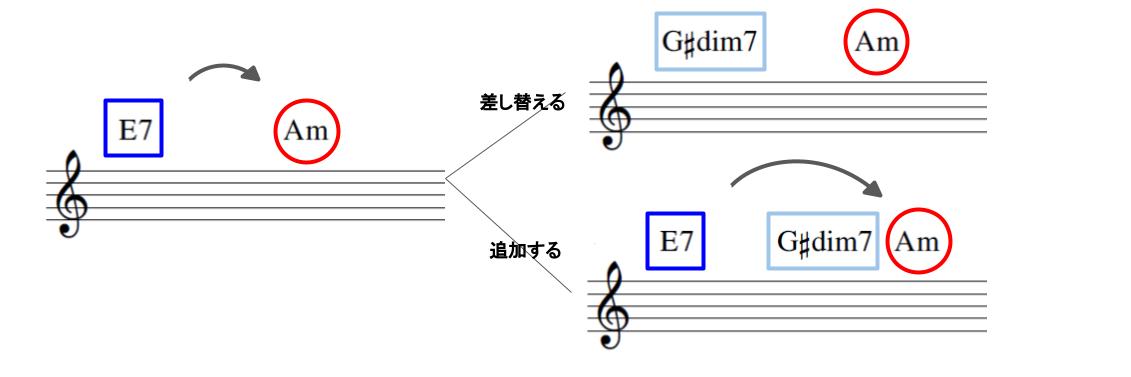

トニックの半音下のディミニッシュコードに置き換える

セカンダリードミナントで想定している一時的なトニックの、半音下のディミニッシュコード(セカンダリードミナントの長3度上のディミニッシュコードとも言える)は、セカンダリードミナントの代理として機能します。

例えば、キーCの曲中に、Amへ向かうセカンダリードミナント(E7)があったとして考えてみましょう。

E7がトニックと見立てているAmの半音下の『G#dim7』の構成音を見てみます。

(E7に♭9のテンションが付いた『E7(♭9)』と比較します。)

| コード | 構成音 |

|---|---|

| E7(♭9) | E,G#,B,D,F |

| G#dim7 | G#,B,D,F |

G#dim7は、E7(♭9)のルートを省略した形と同じことがわかります。

E7をG#dim7に変えたり、E7の後に追加することもできます。

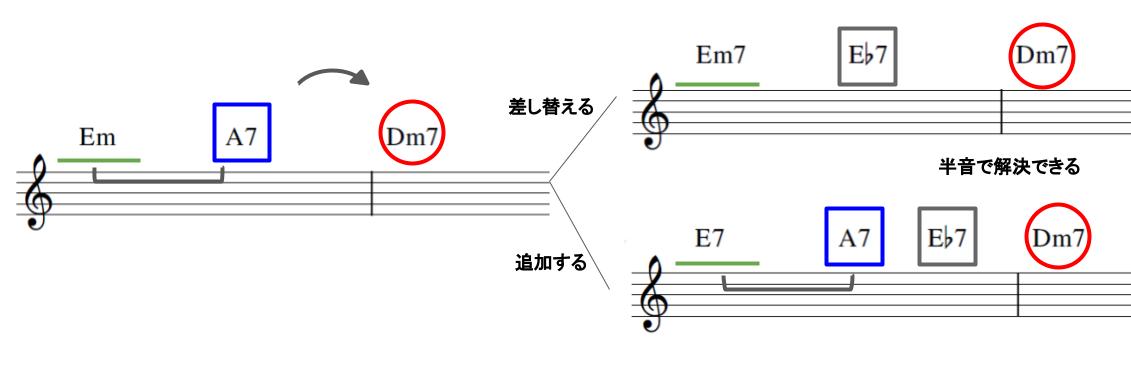

裏コードにする

プライマリードミナントやセカンダリードミナントがもつ、不安定さとトニックへ進みたい力は、セブンスコードの長3度と短7度の不協和な音程差から生まれます。

3全音離れたこの音程差をトライトーンと言います。

このトライトーンを同じように含むセブンスコードは、ドミナントの代理として扱うことができ『裏コード』と呼ばれています。

ちょうど、トニックと見立てているコードの半音上(ドミナントのルートからトライトーンの距離にあるセブンスコードとも言える)が裏コードとなります。

例えば、キーCの曲中にあるG7の裏コードはD♭7。

Dmを一時的なトニックと見立てた場合のセカンダリードミナント(A7)の裏コードはE♭7となります。

上のようにツーファイブモーションであれば『E→E♭→D』の半音下行ラインを作ることもできます。

セカンダリードミナントのテンション

セカンダリードミナントにつけられるテンションを考えていきましょう。

まず結論として、以下の考え方でテンションを付加できます。

- そもそものスケールに含まれる音

- 一時的なトニックのスケールに含まれる音(全てV7として捉える)

- オルタードテンション

そもそものスケールに含まれる音

まずテンションの基本は、スケールに含まれる音を使うことです。

例えば、Cメジャースケールで使われるセカンダリードミナントD7や、A7といったテンションも、Cメジャースケールに含まれる音に限定するという考えです。

| セカンダリードミナント | 使用可能テンション | Cメジャーキーの場合※()内はテンション |

|---|---|---|

| I7(トニックIV) | 9, 13 | C7(D, A) |

| II7(トニックV) | 9, 13 | D7(E, B) |

| III7(トニックVIm) | ♭9, ♭13 | E7(F, C) |

| VI7(トニックIIm) | 9, ♭13 | A7(B, F) |

| VII7(トニックIIIm) | ♭9, ♭13 | B7(C, G) |

ドミナントセブンスは、構成音にM3rdがあるため、11thはテンションとして使われません。

メジャーキーでのIV以外は#11もスケールから外れるため使われません。

VII7場合、#11がスケールに含まれる音(異名同音)ですが、本来のVIIm7♭5の♭5thに当たるため一般的ではありません。

例えば、CメジャーキーでのB7に対する#11thは、E#(F)です。

一時的なトニックのスケールに含まれる音(全てV7として捉える)

ただし、セカンダリードミナントは、一時的に別のコードをトニックと想定しているので、その一時的なトニックのスケールで考えることも可能です。

例えば、Cメジャースケールで使われるセカンダリードミナントC7は、Fを一時的にトニックしていますから、Fメジャースケールに含まれる音階をテンションとして考えられます。

これは要するに、どのセカンダリードミナントも進行先に対するV7とする、元のキーを意識しない考え方です。

このため、トニックがメジャーのV7のテンションは『9,13』、トニックがマイナーのV7のテンションは『♭9,♭13』です。

| セカンダリードミナント | 使用可能テンション | Cメジャーキーの場合※()内はテンション |

|---|---|---|

| I7(トニックIV) | 9, 13 | C7(D, A) |

| II7(トニックV) | 9, 13 | D7(E, B) |

| III7(トニックVIm) | ♭9, ♭13 | E7(F, C) |

| VI7(トニックIIm) | ♭9, ♭13 | A7(B♭, F) |

| VII7(トニックIIIm) | ♭9, ♭13 | B7(C, G) |

前項の『そもそものスケールに含まれる音』で考えるテンションとの違いは、VI7にでてくる♭9のテンションです。

オルタードテンション

セカンダリードミナントは、一時的なトニックに対するV7なので、本来のV7同様オルタードテンションを使用可能と考えることができます。

オルタードテンションは、ドミナントセブンスで使える『♭9,#9,#11,♭13』のテンションです。

まとめ

最も頻繁に使われるノンダイアトニックコードの一つが、今回解説したセカンダリードミナントです。

ダイアトニックコードだけのコード進行に退屈だと感じた際は、積極的にセカンダリードミナントを追加してみましょう。

また、単に追加するのではなく、3章で紹介したようなアレンジを加えてみてもいいでしょう。

最初は実験的にいろいろなセカンダリードミナントを使ってみて、「やりすぎ」と言われない、いい塩梅を見つけていきましょう。

記事のおさらい