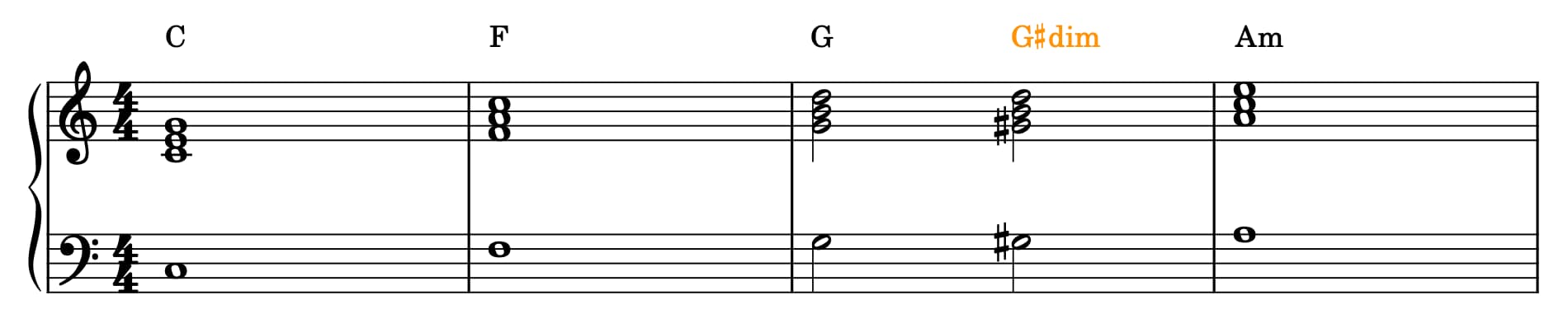

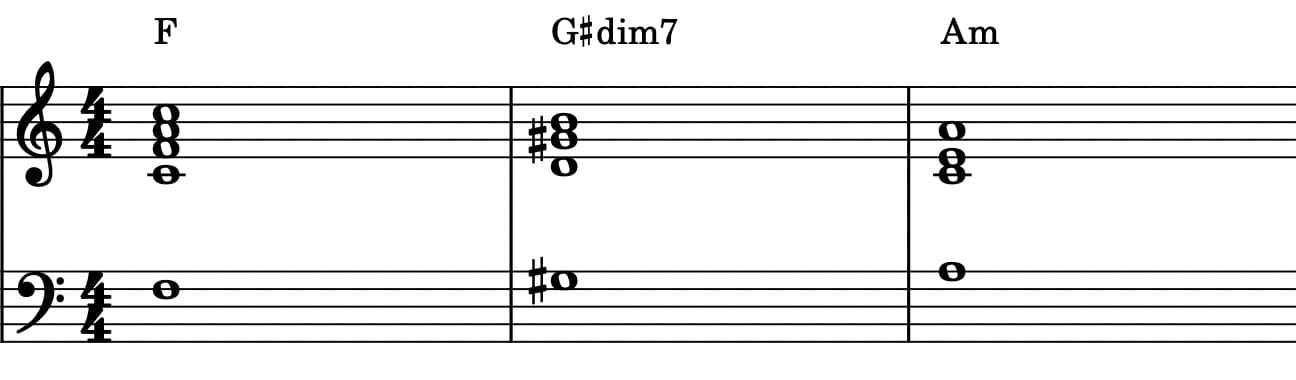

下のコード進行の様に、コードとコードの間にあり、進行をスムーズにするディミニッシュコード(下例ではG#dim7)をパッシングディミニッシュと言います。

ノンダイアトニックなコードで、コード進行に一味加わえられるうえ、とっても簡単に使える便利なコードです!

この記事では、パッシングディミニッシュの詳しい解説と使い方を解説します。

3章では、『紅蓮華 / Lisa』と『マル・マル・モリ・モリ! / 薫と友樹、たまにムック。』を例に出し解説しています。

なかなか理解できない方は、そちらの実例をご覧ください。

パッシングディミニッシュとは

パッシングディミニッシュとは、コード進行のなかで全音間隔で隣り合う2つのコードの間に経過音的に差し入れることができるディミニッシュコードです。例えば『G→Am』のコード進行を『G→G#dim7→Am』のように変化させることができます。dim7でなく三和音のdimコードでも可能です。

※前半が図上のコード進行、続いて図下のコード進行(パッシングディミニッシュ)が流れます。

全音間隔のコードの間にパッシングディミニッシュが入ることで、ベースラインが半音ずつ上がっていく進行になったね。

パッシングディミニッシュの効果

パッシングディミニッシュを利用すると、滑らかで自然な響きのコード進行になります。

パッシングディミニッシュがコード進行に自然に馴染むのは、前のコードと構成音が近しいためです。

また、緊張感のある響きだからこと、「半音の動きを保ったまま次のコードに落ちつきたいという」力がうまれ、次のコードに自然に進んでいくのです。

- ベース音が半音ずつ変化するようになる

- 前のコードの5度とパッシングディミニッシュコードの減5度の音が同じ

- 前のコードがメジャーコードであれば、パッシングディミニッシュコードの短3度と同じ音

- 前のコードが短7度を使うコードであれば、パッシングディミニッシュコードの減5度と同じ音

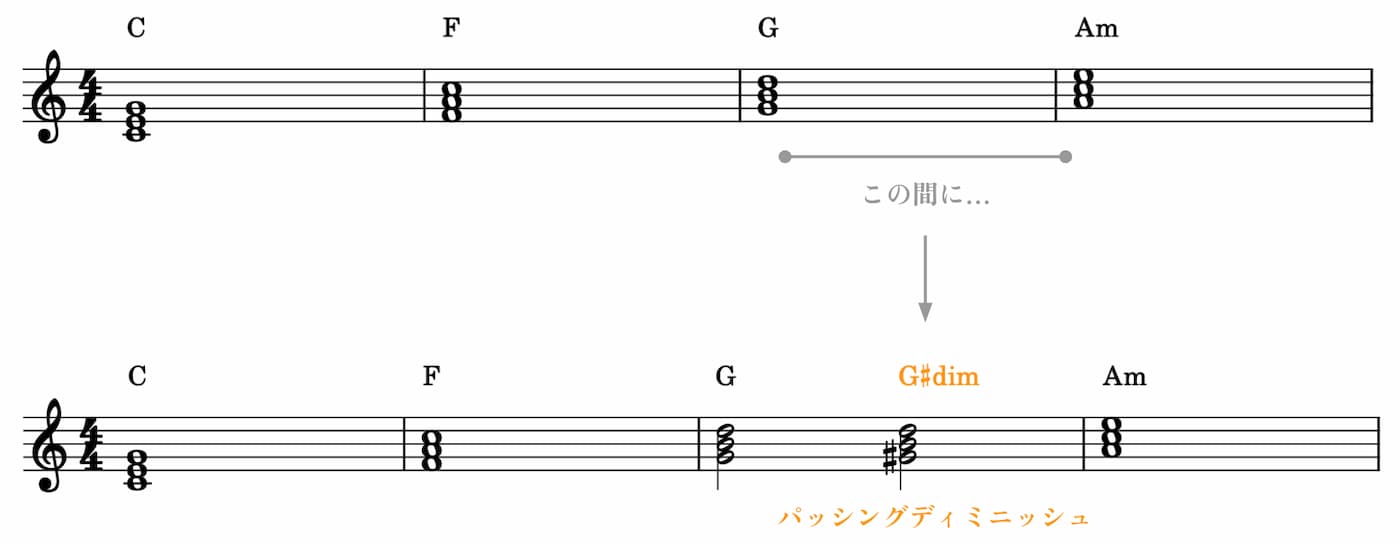

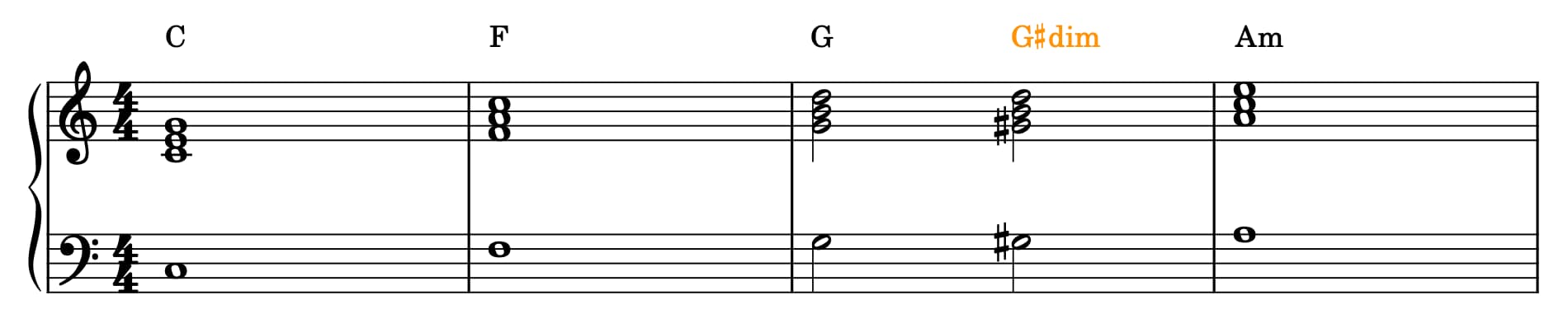

パッシングディミニッシュではない例

よく、Ⅵmのコードに着地する際に半音下のdimコードを経由することがあります。

例えば、以下のような進行です。

この例でも、Amへのアプローチがスムーズになっていますが、この場合はパッシングディミニッシュとは言いません。

パッシングディミニッシュの上行と下行

1章で解説した例の様に、上行の進行で使われるパッシングディミニッシュもあれば、下行の進行で使われる場合もあります。

主に、上行のパッシングディミニッシュの方が多く使われます。

これは、上行と下行では聞こえ方が異なるためです。

この章では、上行と下行のパッシングディミニッシュそれぞれの特徴を解説いたします。

上行するパッシングディミニッシュ

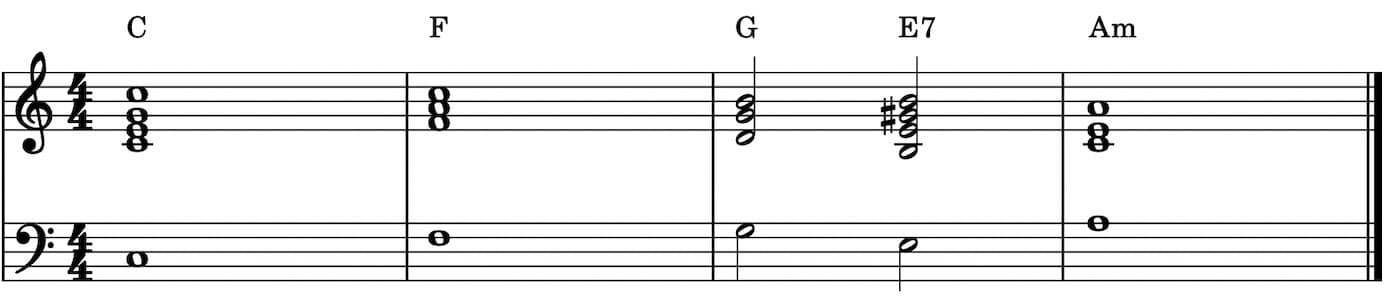

上行のパッシングディミニッシュは、次に進むコードに対するセカンダリードミナントの代理コードとしても考えられます。

パッシングディミニッシュが進む『Am』のセカンダリードミナントは、『E7』です。

パッシングディミニッシュが、E7の代理として機能しているか、サウンドを聴き比べてみましょう。

もちろん違いはありますが、どちらも『Am』に進みたくなる響きで、『Am』へ辿り着いた時には緊張がほぐれた様な安心感があります。

二つのコードが似た様な力を持っているのは、ほとんど同じ構成音を持っているからです。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| G#dim7 | G#,B,D,F |

| E7 | E,G#,B,D |

三つの音が共通しています。

『G#dim7』の構成音を見てみると、一致しない音(F)が含まれています。

ここも考慮するならば、パッシングディミニッシュG#dim7は、セカンダリードミナントE7(♭9)のルート省略形だと言えるのです。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| G#dim7 | G#,B,D,F |

| E7(♭9) | E,G#,B,D,F |

上行パッシングディミニッシュは、セカンダリードミナントとしても機能も持つからこそ、よりスムーズな進行となるのです。

そのため、上行パッシングディミニッシュの方が下行に比べて頻繁に使われます。

下行するパッシングディミニッシュ

1章の譜例では、上行(音が上に上がっていく)のパッシングディミニッシュを解説してきました。

パッシングディミニッシュは経過和音なので、下行のコード進行でも使えます。

上行のパッシングディミニッシュは、次のコードへのドミナント的な役割がありましたが、下行のパッシングディミニッシュにはそれがありません。

そのため、上行よりはスムーズではなく、使用頻度も少なめです。

下行のパッシングディミニッシュが、最も効果的なシーンは『Ⅲm→♭Ⅲdim7→Ⅱm』のような『Ⅲ→Ⅱ』の下降進行に限られます。

♭IIIdim7は、II7(♭9)と構成音がほとんど同じなため、II7と同じような機能を持ちます。

II7は、ダイアトニックコード本来のドミナントに対するドミナントなので、ダブルドミナントと呼ばれています。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| D7(♭9) | D,F#,A,C,E♭ |

| E♭dim7 | E♭,G♭A,C |

ヒットソングでみるパッシングディミニッシュ使用例

今回はパッシングディミニッシュが使われている有名な2曲を紹介します。

実際にその部分を聴いてみて、パッシングディミニッシュの聞こえ方を感じてみましょう。

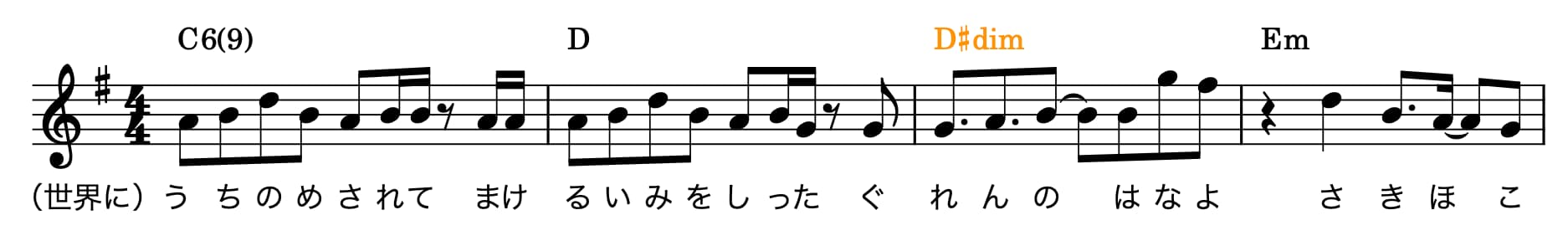

紅蓮華 / Lisa

サビでは頻繁にディミニッシュコードが使われています。

サビ10小節目のD#dimはパッシングディミニッシュです。

DとEmは全音の関係にあるので、その間のディミニッシュはパッシングディミニッシュと言えます。

キーはEmなので、ダイアトニックコードに置き換えるとDはⅦ、EmはⅠ(トニック)になります。

マイナーダイアトニック上の『Ⅶ→Ⅰ』の間(メジャーダイアトニックの『Ⅴ→Ⅵm』の間)では、頻繁にパッシングディミニッシュが使われます。

マル・マル・モリ・モリ! / 薫と友樹、たまにムック。

紅蓮華のようなロック調の曲以外にも、マル・マル・モリ・モリ!のようなミドルテンポで陽気な曲にも使われています。

この曲では、Aメロの2小節目『Fdim』がパッシングディミニッシュになります。

- おにごっこ/優里

- Vinyl/King Gnu

- ダンスホール/Mrs.GREEN APPLE

- なないろ/BUMP OF CHICKEN

- ただ君に晴れ/ヨルシカ

- 私の恋はホッチキス/放課後ティータイム

- 怪物/YOASOBI

- Lemon/米津玄師

ハーフディミニッシュも使える?

ディミニッシュと名のつくコードに、ハーフディミニッシュがあります。

このハーフディミニッシュも、場合によってはパッシングディミニッシュと言えるでしょうか?

結論、パッシングディミニッシュのように、コードとコードの間にハーフディミニッシュを使うことはありますが、パッシングディミニッシュとは言いません。

3和音のディミニッシュコードはさらに音が一つ重なると、ハーフディミニッシュとディミニッシュセブンスに分かれます。

パッシングディミニッシュと言えるのは、ディミニッシュ(三和音)かディミニッシュセブンス(四和音)になります。

| コード | 構成音 |

|---|---|

| ディミニッシュ | ルート,短3度,減5度 |

| ハーフディミニッシュ | ルート,短3度,減5度,短7度 |

| ディミニッシュセブンス | ルート,短3度,減5度,減7度 |

まとめ

パッシングディミニッシュは全音間隔のコードの間であれば挿入することが可能です。

簡単に扱えるノンダイアトニックコードなので、作曲やアレンジにすぐに活かせます。

ただ、下行のパッシングディミニッシュよりも、上行の方が比較的使いやすく感じるでしょう。

【Q&A】記事のおさらい