楽譜で『let ring-』という指示を目にしたことはあるでしょうか。

ポップスやロック音楽ではあまり耳にしない言葉ですが、クラシックの楽譜にたまに記載されています。

let ring-を簡単に説明すると、「音を伸ばす」「響きを残す」といった意味になります。

この記事では、let ringについて少し詳しく説明します。

let ring

let ringは、「響きを残して」という指示です。

例えば音符が4部音符で書かれていたとしても、響きだけは長く残しておきます。

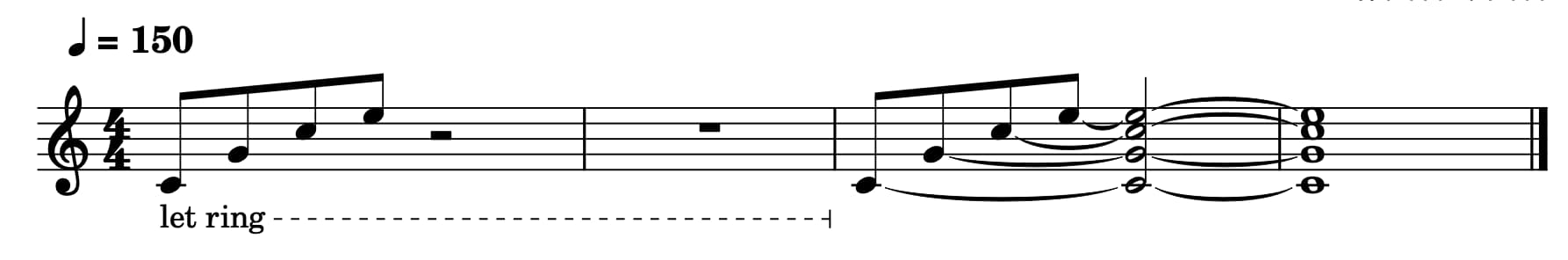

以下の譜面では、1小節目で8部音符『ドソドミ』が演奏されますが、let ring-の指定があるため響きは伸ばされます。

これは、それぞれタイで表すこともできます。

ギターでは、アルペジオの演奏でよく使われます。

Cコードを単純にアルペジオで演奏する際、コードチェンジをしない限り全ての音を伸ばして演奏することはよくあります。

let ringを使えば、そういった弾き方を指示できるのです。

なぜlet ringを使うのか

let ringを使わなくとも、長い音価の音符や、タイで似たような表現はできます。

それでもlet ringを使うのはなぜでしょう?

強いて言うなら、演奏時の「気の持ちよう」「音への理解」の点で違いがあるからでしょう。

例えば、全音符で指定された後は、「全音符(の音価)で鳴らすつもり」で演奏をします。

一方let ringでは、もっと短い音価で演奏するつもりだが「響きだけを残している」ような感覚で演奏するもの、と捉えられます。