Aメロを簡単に説明すれば、最初にボーカルの歌が入るパートのことです。

メロディーや演奏が変化し「なんだか雰囲気が変わったな」と感じたら、そこからはBメロです。

この記事では、DISH//の『猫』を例に出して、「Aメロ」や「Bメロ」がどこを指しているのか解説していきます。

Aメロとは

Aメロは、一曲の中で最初にボーカルの歌が入る部分のことです。

インストゥルメンタル(楽器のみの曲)の場合は、最初に主となるメロディーが入る部分を指します。

コード進行やメロディーが大きく変化して、物語が展開したような感覚がするまでを一塊(ひとかたまり)として、Aメロと呼びます。

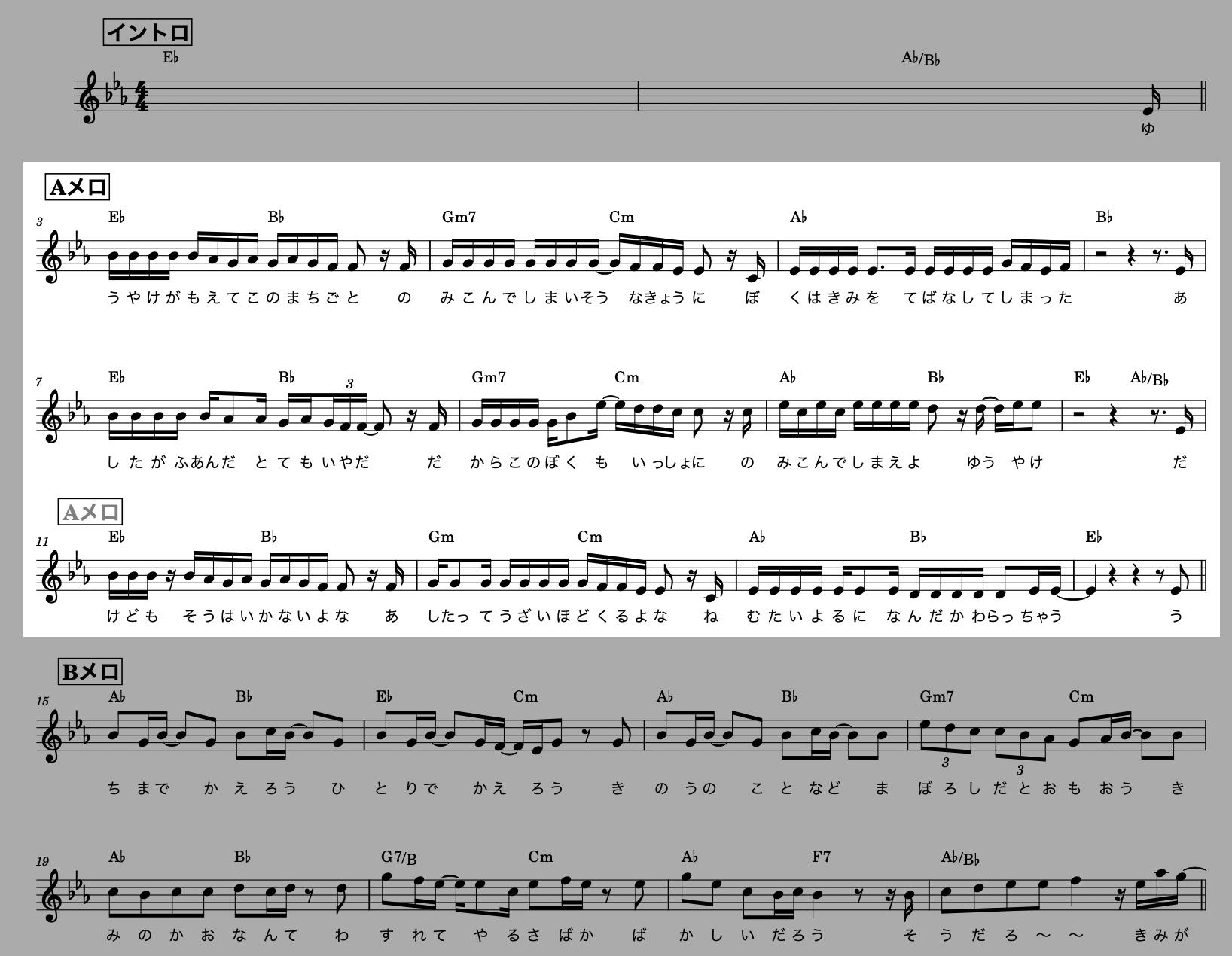

下の画像は、DISH//の『猫』という楽曲のメロディーを書いた楽譜です。

最初2小節のイントロのあと、8小節+4小節のAメロ、Bメロへ展開しています。

この曲の場合は、最初にAメロを8小節演奏し、ひと段落します。

その後、Aメロを半分だけ演奏します。

どちらもAメロではありますが、繰り返されたメロディーやコード進行が若干変化している場合は、最初を『A』次を『A’(えーだっしゅ)』として表す場合もあります。

曲をきいてAメロやBメロを知ろう

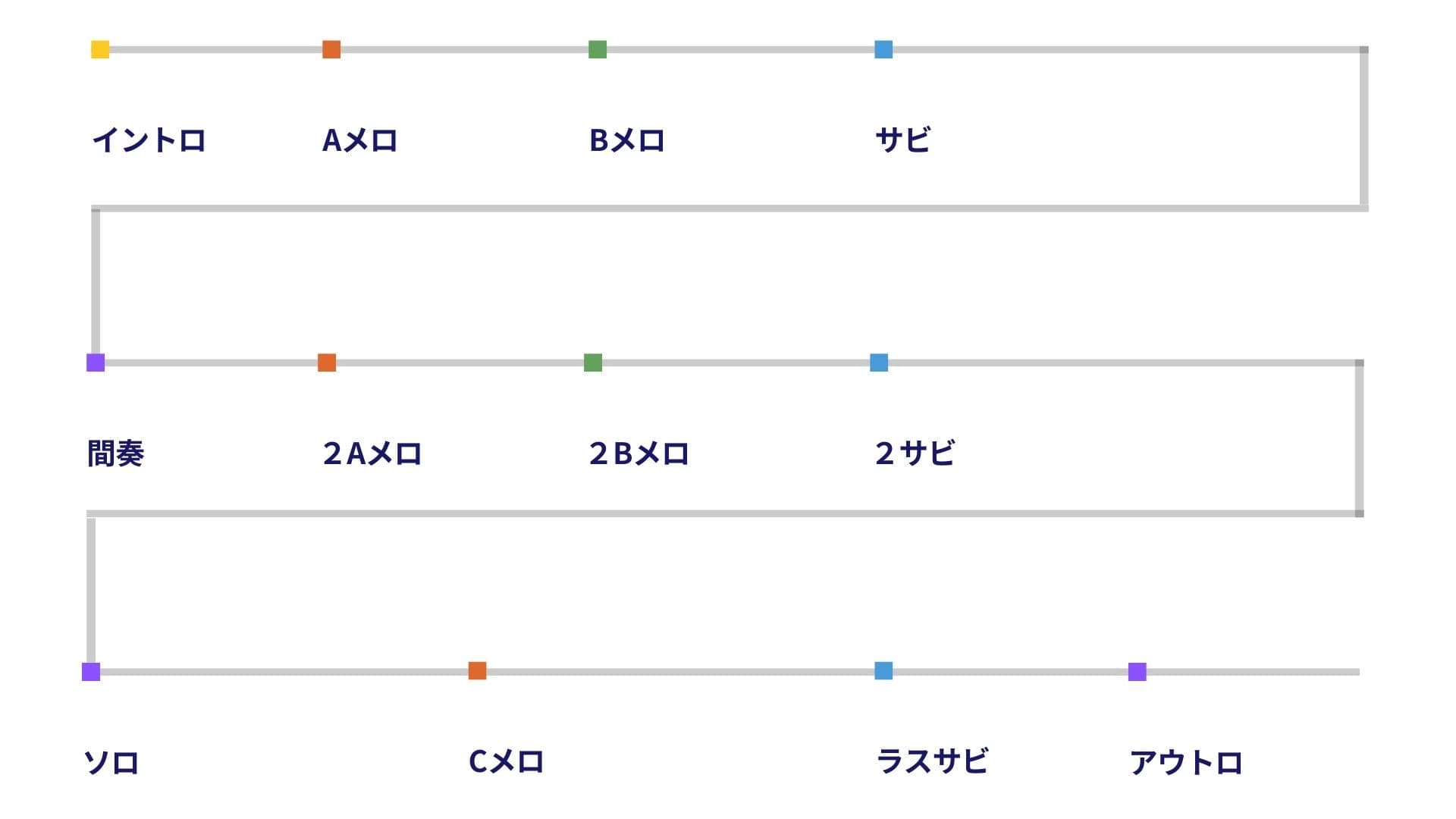

先ほどと同じ様に、DISH//の『猫』を参考に、各セクション(AメロやBメロなどの区別)がどこかみていきましょう。

(AメロやBメロは、ヴァースやブリッジなどの英語で呼ばれることもあるので、一緒に確認してみましょう。)

- イントロ(Intro) = 0:55 〜 1:00

- Aメロ(Verse,ヴァース) = 1:01 〜 1:37

- Bメロ(Bridge,ブリッジ) = 1:38 〜 2:03

- サビ(Chorus,コーラス) = 2:04 〜 2:31

- 2Aメロ = 2:32 〜 2:56

- 2Bメロ = 2:57 〜 3:20

- 2サビ = 2:04 〜 3:46

- 間奏(Inter,インター) = 3:47 〜 4:13

- 落ちサビ = 4:14〜 4:41

- ラスサビ = 4:42 〜 5:10

- アウトロ(Ending,エンディング) = 5:11 〜 5:24

グレーの線が引かれている『イントロ』『間奏』『アウトロ』は、ボーカルがないセクションです。

Aメロに関するよくある質問

AメロやBメロなど、なかなか感覚的に理解するのは難しかったりもします。

そこで、他の方がどの様な疑問を抱いているのか、Q&A方式で確認していきます。

Aメロに関するよくある質問

- Aメロは何小節でなきゃいけないの?

- Aメロの別名は?

- Cメロってどこのこと?

Aメロは何小節でなきゃいけないの?

特にルールはありません。

8小節のものあれば12小節、16小節の楽曲もあります。

強いて言えば、4の倍数の小節数になることが多いでしょう。

Aメロの別名は?

「Aメロ」は日本独特の言い方です。

楽譜上では、単純に「A」と表記したりします。

それぞれのセクションを表す、「A」や「B」といった記号を、リハーサルマークと言います。

また、英語圏では、日本のAメロに相当するセクションを「Verse」と言います。

Cメロってどこのこと?

「Aメロ、Bメロならなんとなくわかる」方は少なくないと思います。

日本のポピュラーミュージックのほとんどは、『Aメロ→Bメロ→サビ』を一括りで構成されています。

基本は、『Aメロ→Bメロ→サビ』だけでも楽曲は完成しますが、飽きさせないために、途中で新たなメロディセクションが加わります。

それが『Cメロ』です。