「メジャースケールは理解できた」「マイナースケールはなんだかよく分からない」

マイナースケールは、メジャースケールと勝手がちがうため、理解に少し時間を要するかもしれません。

今回は、マイナースケールがどういったもので、メジャースケールとどう違うのかを簡単に解説いたします。

マイナースケールはどんなもの?

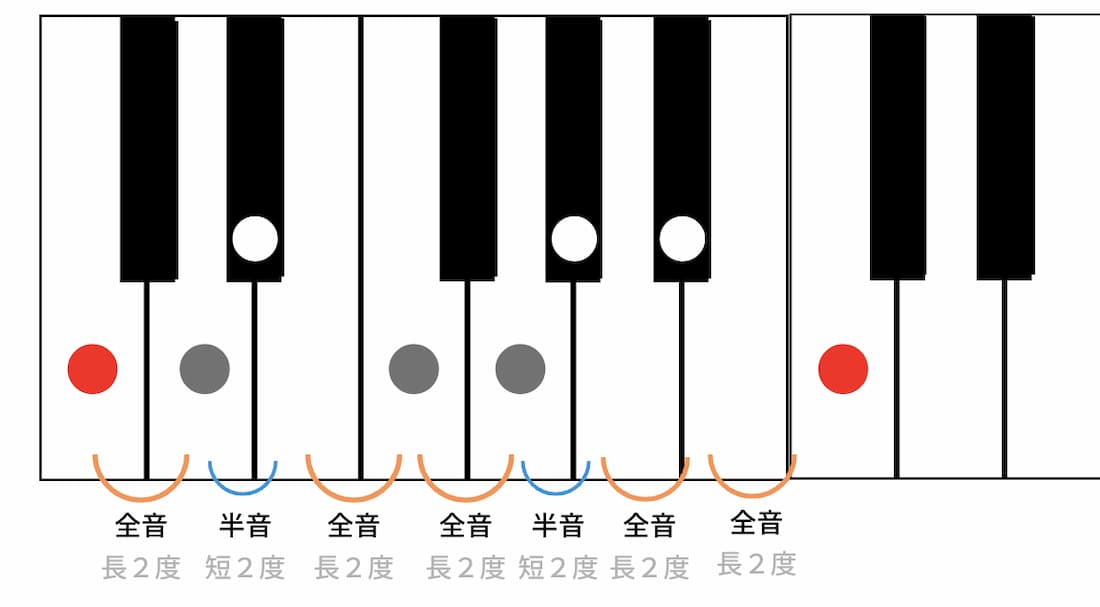

マイナースケールとは、『全音・半音・全音 ・全音 ・半 音 ・全音・全音 』の間隔で並ぶ7音で構成される音階で、暗い響きが特徴的です。

例えば、Cマイナースケールは『C,D,E♭,F,G,A♭,B♭』といった音の並びになります。

メジャースケールとの並行調の関係

メジャースケールの音の並びを確認していきましょう。すると、マイナーコードとの共通点が見えてきます。

それぞれのスケールの音のならび(全=全音 半=半音)

メジャースケール:全・全・半・全・全・全・半

マイナースケール:全・半・全・全・半・全・全

一見異なる音の並びですが、メジャースケールの6番目の音から始めると、ちょうどマイナースケールの並びと一致します。

ここで、Cのメジャースケール、Aのマイナースケールを比べてみましょう。

それぞれの構成音

Cメジャースケール:C・D・E・F・G・A・B

Aマイナースケール:A・B・C・D・E・F・G

このことから、メジャースケールの6音目からスタートすると、その音を主音とするマイナースケールになることがわかります。

この関係を並行調の関係といいます。

長調(メジャースケール)から見て並行調の関係にある短調(マイナースケール)を、並行短調

短調からみて並行調の関係にある長調を、並行長調といいます。

- Cメジャーの並行短調はAマイナー

- Dメジャーの並行短調はBマイナー

- Eメジャーの並行短調はC#マイナー

- Fマイナーの並行長調はA♭メジャー

5度圏表を見れば一目瞭然ですね。

ここでは、並行調の関係までしるされています。

マイナースケールは3種類ある

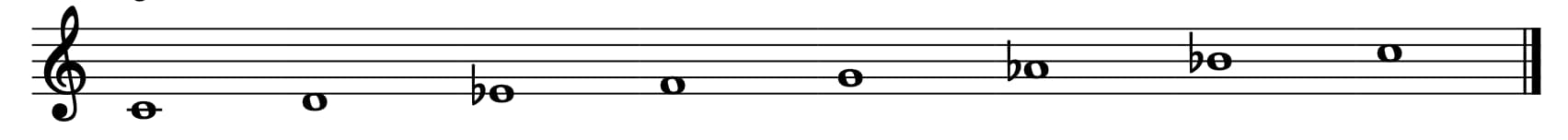

ここまで『マイナースケール』として解説してきた音階は、正確にはナチュラルマイナースケール(自然短音階)と言います。

ナチュラルマイナースケールは、メジャースケールと違って、主音の半音下の音(導音)がありません。

導音は、『主音に導かれる』ような力が働く重要な音です。

そこで、マイナースケールに導音を生み出すために、ナチュラルマイナースケール以外に2つのスケールが現れました。

- ナチュラルマイナースケール

- ハーモニックマイナースケール

- メロディックマイナースケール

まずは、それぞれを聞き比べてみましょう。

その後に詳しく解説いたします。

▼Cマイナースケール

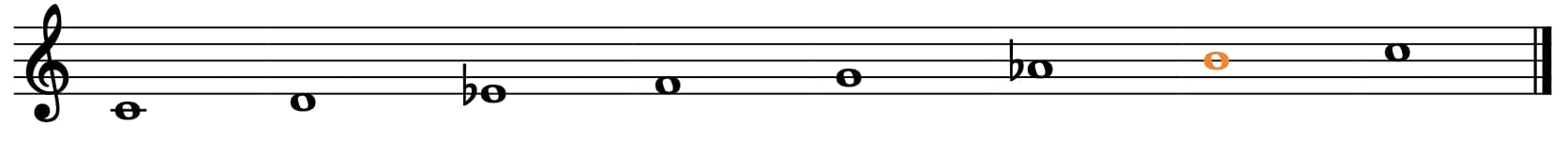

▼Cハーモニックマイナースケール

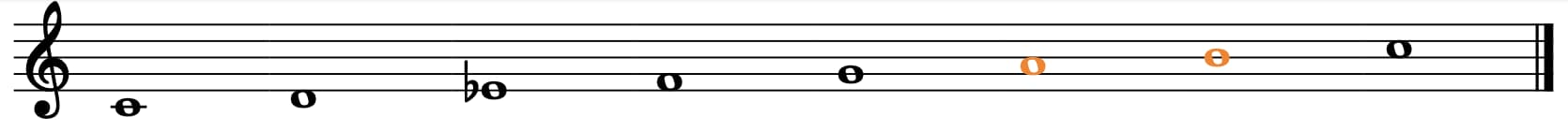

▼Cメロディックマイナースケール

ハーモニックマイナースケール

ナチュラルマイナースケールにない『導音』を作り出すために、作られたスケールがハーモニックマイナースケールです。

日本では和声的短音階とも呼びます。

短7度の音を強引に半音上にあげ導音とした形になります。

そのため、6つ目の音と7つ目の音が全音+半音離れる状態になってしまいます。

ここがハーモニックマイナーの問題点です。

メロディックマイナースケール

ハーモニックマイナースケールの6音目、7音目の音程差を改善するために作られたのがメロディックマイナースケールです。6つ目の音を半音上にあげることでこの問題を解決しています。

3つ目の音以外がジャースケールと同じ音程なので、比較的明るい響きがします。