現在私たちは、常日頃から長調(メジャーキー)や短調(マイナーキー)といった言葉を使い音楽を表現しています。

そんな中、音楽の勉強を進めてくと『モード』という概念に当たりますが、これにひどく混乱します。

今回は、できる限りわかりやすくモードを解説していきます。

先入観でこんがらがらないよう、頭を柔らかく、フラットな姿勢で理解していきましょう。

音楽で使われるモード(旋法)とは?

現代によく使われるモード(旋法)とは、あるスケール(音階)のスタートの音を変えることで考えられる複数のスケールを表します。

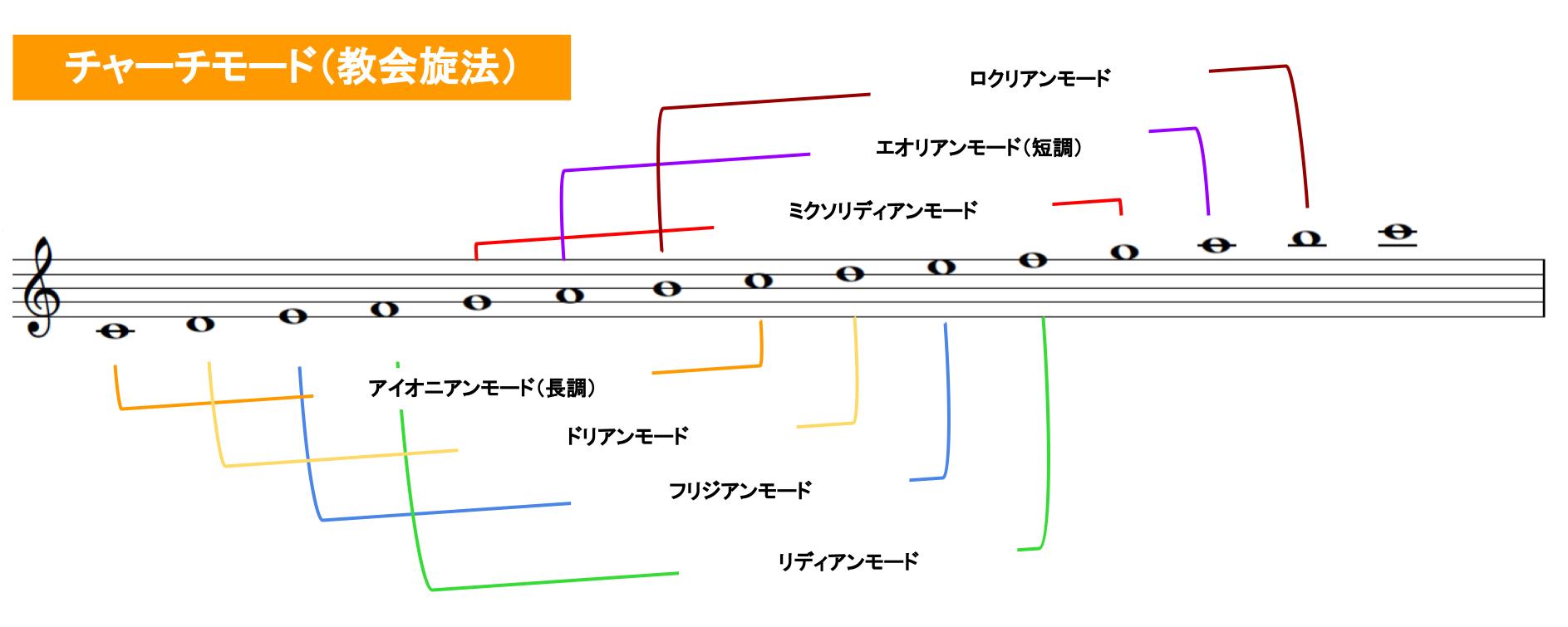

そのうち、メジャースケールから派生する7つのモードをチャーチモード(教会旋法)と言います。

例えば、Cメジャースケールは『C.D.E.F.G.A.B』ですが、Dをスタートとすると『D.E.F.G.A.B.C』となります。

モードの概念ではこれをDドリアンモードと言います。

なお、モードを表現する場合は、「Cメジャースケール」とは言わず、「Cアイオニアンモード」と言います。

まずは、メジャースケールから派生すること7つのモードを確認していきましょう。

しかし実際には、中世8世紀ごろからあるグレゴリオ聖歌を分類するものが『モード』という概念で、それが後に現代の長調(メジャースケールが軸)や短調に置き換わった。という順序になります。

昔は、『モード』という考え方で曲が作られていたわけですが、現在で一曲を通して○○モードで曲を作ることは稀です。

また、グレゴリオ聖歌にはそもそも和音がありません。

反対に、現在使われる『モード』にはコードが密接に関係します。混同しないよう今と昔で分けて考えてもいいでしょう。

7つのモードを把握する

例えば、Cメジャースケールであれば『C,D,E,F,G,A,B,C』の音の並びですが、2番目の音から開始すると『D,E,F,G,A,B,C,D』という音のならびになります。

メジャースケールの2音目から始まるモードをドリアンモードと呼びます。

同様に、3番目の音から始まる場合は(Cメジャースケールからの派生である場合『E,F,G,A,B,C,D,E』)フリジアンモードと言います。

前述しましたが、メジャースケールから派生したモードはチャーチモード(教会旋法)と呼びます。

Cメジャースケールから発展する7つのモード

| モード名 | 音程 | 音階 |

|---|---|---|

| Cアイオニアン | 全全半全全全半 | C,D,E,F,G,A,B |

| Dドリアン | 全半全全全半全 | D,E,F,G,A,B,C |

| Eフリジアン | 半全全全半全全 | E,F,G,A,B,C,D |

| Fリディアン | 全全全半全全半 | F,G,A,B,C,D,E |

| Gミクソリディアン | 全全半全全半全 | G,A,B,C,D,E,F |

| Aエオリアン | 全半全全半全全 | A,B,C,D,E,F,G |

| Bロクリアン | 半全全半全全全 | B,C,D,E,F,G,A |

いずれも長調・短調の祖先というか、前の呼び名といったイメージです。

CアイオニアンとDドリアンは同じ?

上述した7つのチャーチモードですが、名前や音階・音程の順番こそ違えど、使っている音は全く同じです。

であれば、「分ける必要はない」と考えるのはごく自然なことでしょう。

ただ、モードの考え方では、中心音(開始音、終止音、フィナリスと呼んだりする)の存在が重要になります。

Cメジャーキー(Cアイオニアン)では、Cが中心にあり曲が構成されていきます。Dドリアンであれば、その中心はDにあるのです。

そのため、音使いが異なり、雰囲気もまた変わって聞こえます。

話を少し戻して、長調とその並行短調も全く同じ音を使いますが、明るいか暗いかの違いがしっかり生まれています。

『ドレミファソラシ』のうち、ドを中心に考えれば明るい長調、ラを中心に考えれば暗い長調となりますよね。

長調・短調の曲ばかり聴いてきた私たちは、それを常識と捉えているので、『ド』と『ラ』以外の選択肢をイメージしずらいのです。

レラティブモードとパラレルモード

モードは、レラティブモードとパラレルモードに分けることができます。

これらの違いを理解しないと応用していくのが難しいので確認していきましょう。

レラティブモード

同じスケールから派生する、同じ音階をもつモードをレラティブモードと言います。

先ほど紹介した、Cメジャースケールから派生する7つのモード(教会旋法)はすべてレラティブモードです。

パラレルモード

主音が同じで、別の名前のモードをパラレルモードと言います。

例えば、CアイオニアンとCドリアンはパラレルモードの関係にあります。

主人公(C)は同じだけど、世界は全く違う…みたいな!

先ほどのレラティブモードの関係は、音階こそ変わりませんが中心音からみた音程が変わります。

- アイオニアン:全全半全全全半

- ドリアン:全半全全全半全

主音を揃えると違いがよくわかります。

- Cアイオニアン:C.D.E.F.G.A.B

- Cドリアン:C.D.E♭.F.G.A.B♭

音階が変わるため、使うフレーズやコードも変わってきます。

パラレルモードを利用した手法にモーダルインターチェンジがあります。

モーダルインターチェンジをざっくり解説すると、キーCメジャー(アイオニアン)の楽曲の途中で部分的にCドリアンなどパラレルモードを取り入れるテクニックです。

音階が変わるため、たくさんのノンダイアトニックコードを考えられ、曲中に挿入できます。

作曲の幅が大きく広がります。

>モーダルインターチェンジを利用した楽曲のコード分析(楽曲例)

マイナースケールからもモードを考えられる

先ほどの教会旋法とはべつに、現在ではマイナースケールからモードを考えたりもします。

(ナチュラルマイナーは、メジャーと同じなので、変わらず先ほどの教会旋法です。)

ハーモニックマイナーのモード

- ハーモニックマイナー

- ロクリアンナチュラル6

- アイオニアン#5

- ドリアン#4

- ミクソリディアン♭9,♭13

- リディアン#2

- スーパーロクリアン♭♭7

メロディックマイナーのモード

- メロディックマイナー

- ドリアン♭2

- リディアン#5

- リディアン♭7

- ミクソリディアン♭13

- エオリアン♭5

- オルタード

マイナー系のモードに関しては『モーダルインターチェンジ一覧表』でご確認ください。

明るいモードと暗いモード

モードはそれぞれ、明るいモード(メジャー系)と暗いモード(マイナー系)に分けることができます。

モードトニックから見て、長3度の音を含むモードはメジャー系、短3度を含むものはマイナー系になります。

メジャー系(明るい)

- リディアンモード

- アイオニアンモード

- ミクソリディアンモード

マイナー系(暗い)

- ドリアンモード

- エオリアンモード

- フリジアンモード

- ロクリアンモード

上から下に行くにつれて暗いモードとなります。

モードの明るさ暗さは、長3度か短3度かだけではなく#・♭の数も関係しており、#が多いほうが明るく、♭が多くなるにつれ暗くなります。

リディアンモードは、アイオニアンモードに比べ、4度が#しているので最も明るくなっています。

ミクソリディアンモードは、長3度を含みますがアイオニアンモードに比べ7度が♭しているので、アイオニアンほど明るくありません。

まとめ

メジャースケールから派生する7つのモードは、教会音楽からなる教会旋法(チャーチモード)がルーツのため、同様に教会旋法(チャーチモード)と呼んだりします。

現在では、モードを主軸に楽曲を作ること(モーダルな作曲)は少なくなりましたが、ジャズ演奏の場面やモーダルインターチェンジとしてモードの概念が使われています。